25 марта 1949 года считается днем рождения ярославского хоккея. Именно тогда состоялся первый официальный матч: команда «Химик» одолела хоккеистов спортивного общества «Спартак». Матч прошел на катке на месте современной Октябрьской площади. Впоследствии ярославцы проявили немалый интерес к хоккею с шайбой.

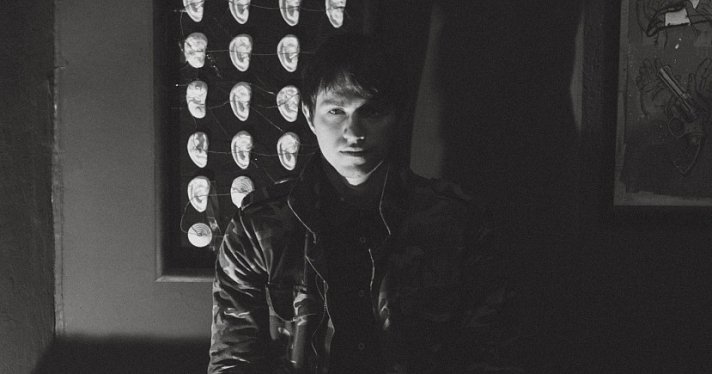

В преддверии этой знаменательной для Ярославля и российского спорта даты «Яркуб» встретился с одним из самых преданных болельщиков ХК «Локомотив» — Александром Михайловичем Мешаресом.

Александр Михайлович познакомился с хоккеем в далеком 1959 году, в 1965-м увидел первую игру «Торпедо». За свой многолетний стаж он посетил множество матчей и турниров, в конце 80-х собирал болельщиков на выезды, ездил за ярославским клубом в другие страны и стал первым председателем фан-клуба. И по сей день Александр Мешарес преданно сидит на трибунах.

В интервью Александр Михайлович вспомнил основные вехи истории ярославской команды, ее «золотые» годы, рассказал о знакомстве с игроками и тренерами и своем отношении к современному хоккею.

1960-е. ДС «Торпедо»

— Как начался Ваш путь болельщика? Когда Вы познакомились с ярославским хоккеем?

— Как говорит наш знаменитый историк хоккея и замечательный журналист Владимир Малков, о хоккее, особенно ярославском, можно говорить очень долго. Мое знакомство с ярославским хоккеем случилось в 1959 году. Я даже и не знал, были команды какие-то в Ярославле или нет, но тогда я впервые вживую увидел хоккей с шайбой на Советской улице, где напротив Дворца пионеров находилась школа № 55. Во дворе этой школы был городской каток, на котором однажды установили коробку. В ней, как мне тогда казалось, мужики на коньках носились с воплями и криками, ударами шайбой по бортам. Меня это завораживало! Только потом я узнал, что эта игра называется не русский хоккей и не бенди [Хоккей с мячом — Прим. ред.], а именно хоккей с шайбой.

В декабре 1965 года у стадиона «Шинник», где сейчас построен физкультурный комплекс, установили открытую хоккейную коробку, где состоялся матч ярославского «Торпедо». Игра собрала довольно большую аудиторию: около трех тысяч зрителей. С кем играли, я уже не помню, но это была первая для меня игра, которая оставила запоминающийся след. Даже помню, что в том году в какой-то из дней было очень холодно. И поэтому перерывов было не два, а три.

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

— Потом открылся новый стадион. Помните, как там было в первые годы?

— Весной 1966 года весь хоккей переехал уже на улицу Чкалова, где построили стадион, пока еще открытый, вместимостью 4 300 человек. Когда я вернулся из армии в 1970-м, он уже был перекрыт. Естественно, народу ходило довольно много. Не скажу, что были аншлаги, но около четырех тысяч человек всегда бывало.

Болельщики собирались и скандировали: «Моторный завод! Моторный завод!»

— 1967 год стал прорывным — второе место в Чемпионате РСФСР, потом переменные успехи, а уже с 1980-х клуб уверенно закрепился в Высшей лиге.

— Успехи у «Торпедо» были разные: было много удачных и не очень удачных матчей. Десятки хоккеистов играли — наших, приезжих и так далее. Многих помню пофамильно, даже, если прочитаю фамилии, то я обязательно вспомню, под какими номерами играли.

Такие переменные успехи продолжались, если бы в 1980 году к нам не приехал такой специалист, как Сергей Алексеевич Николаев. Мы долго болтались во Второй лиге до тех пор, пока Николаев не пришел. Когда он вывел команду в Первую, все вдруг поняли, что с ним можно выбраться и в Высшую лигу.

Когда все-таки наша команда в переходном турнире попала в Высшую лигу, в Ярославле даже некоторые про футбол забыли. Это было что-то: к нам стали приезжать именитые игроки из ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Народ повалил валом. Команду «Торпедо» стали узнавать.

Для хоккея нужна нужны финансы. Спонсор «Торпедо» — моторный завод. Но разве мог ЯМЗ содержать 40 000 рабочих и команду? Поэтому, когда свое внимание на «Торпедо» обратили Владимир Андреевич Ковалев и Анатолий Иванович Лисицын, получилось так, что команда, расправив крылья, оказалась в Высшей лиге.

Николаев заставил нашу публику любить хоккей

— Вы помните Николаева, какой был человек?

— Мне очень повезло, что мы с Сергеем Алексеевичем жили в одном доме, но в разных подъездах. Естественно, часто встречались, говорили о хоккее. Непростой человек, прямо скажу. Но специалист был действительно классный. Николаев заставил нашу публику любить хоккей. К нему люди тянулись, но были и те, кто не выдерживали его работы.

Как-то раз я к нему домой пришел, он мне и говорит: «Саша, а чего-то я тебя не вижу, что ты сидел сзади нас». А я несколько лет сидел сзади команды. Я говорю: «Сергей, ты меня извини, но ты вчера так ругал ребят...» Он спрашивает: «Ну, а как их не ругать?» Поэтому я и пересел на другую трибуну, чтоб не слышать. Но это мы так смеялись...

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

— В Ярославль приезжали звезды советского хоккея. Наверное, аншлаг был?

— С этим была проблема! Всю жизнь мы этих звезд смотрели по телевизору: Михайлов, Петров, Харламов, братья Майоровы и Старшинов, а тут они вживую перед нами! Конечно, были времена, что и сидеть было негде. Сидели и стояли в проходах — 4 300 вместимость все-таки.

— А чемпионство в 90-е годы помните?

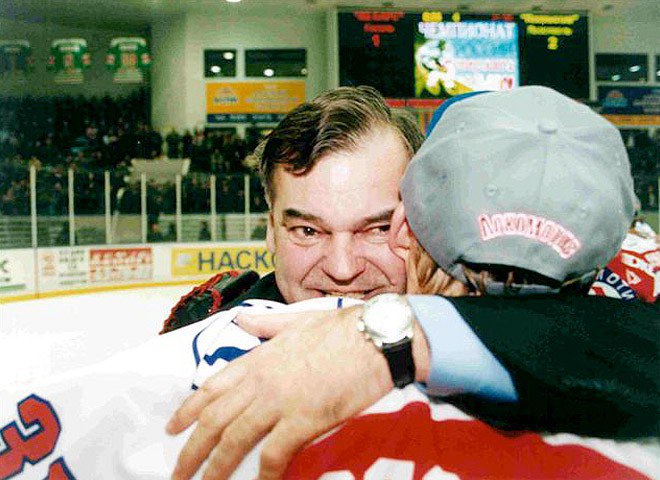

— В 1996 году «Торпедо» пришел тренировать Петр Ильич Воробьев. Команда сразу же стала чемпионом России сезона 96/97. В финале мы тогда играли с клубом «Лада». После этого команда начала участвовать в международных турнирах.

В 1998-м мне посчастливилось поехать на «Финал четырех» в австрийский город Фельдкирхе, на котором играли мы, московское «Динамо», чешская «Петра» и местная команда «Замина». К сожалению, выступили неудачно: в первый день проиграли динамовцам, а потом в матче за третье место уступили чехам. Но суть в том, что наша команда играла в Европе!

«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея

«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея

1997 год. Фото: архив ХК «Локомотив»

— Как узнали о том, что в Ярославле будут строить ледовый дворец?

— В 1996 году два автобуса отправились на игру в Финляндию с командой из города Тампере. На арене болельщики встретились с Виктором Владимировичем Волончунасом и Анатолием Ивановичем Лисицыным. Анатолий Иванович нас спрашивает: «Ну что, мужики, нравится вам дворец? У нас в Ярославле будет такой же».

И мы стали ждать, когда откроется эта арена. Я обязательно раз или два в месяц ездил туда и смотрел, как идет стройка. Была подана заявка на Чемпионат мира 2000 года. Правда, были скептики, и я в том числе. Когда я видел, что на арене тишина, что ничего не получается, я почему-то подумал, что мы к назначенной дате не успеем. Здесь виноват, конечно, дефолт и прочее, и прочее. Арена открылась 12 октября 2001 года, не будут же называть «Арена-2001»?

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

Строительство арены. Конец 1990-х. Фото: ГАЯО

— А как болельщики отнеслись к смене названия?

— В 2000 году команда стала называться «Локомотив». Было очень много недовольных. Как это — всю жизнь «Торпедо», а тут какой-то «Локомотив»? Потом все поняли, что «Локомотив» — это все-таки бренд. Министр путей сообщения очень помог финансово. И буквально через год все забыли, что было «Торпедо», а стала команда «Локомотив».

В тот очень важный сезон, когда к нам впервые попал иностранный тренер Владимир Вуйтек, пришли замечательные игроки, команда воспряла. Мы стали чемпионами с Вуйтеком. И этот же успех был повторен на следующий год. Действительно все совпало: «русский танк» Коваленко, братья Буцаевы, Немчинов и другие — это был сплав опыта и молодости.

Уж когда был триумф пана Вуйтека, всегда, особенно на матчах плей-офф, «Арена 2000» была забита под завязку.

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

Чемпионство 2003 года. Фото: архив ХК «Локомотив»

— Чемпионские сезоны, наверное, стали самыми запоминающимися для Вас как для болельщика или, может, были и другие моменты, которые остались в памяти?

— Это был первый Кубок Гагарина. Вышли в финал с Казанью. Счет в серии 3:3. И только в седьмом матче мы проиграли. Это было действительно запоминающееся. После этого мы ни разу не играли в финале Кубка.

Понимаете, к хорошему привыкаешь быстро. А когда ты уже стал дважды чемпионом, люди начинают говорить, что уже 20 лет мы не чемпионы. Вы можете ждать еще 40 лет, а я как ходил, так и буду ходить. От успеха до провала один шажочек.

Председателем фан-клуба я был два года. Многие тоже хотели порулить

— Вы же были председателем фан-клуба?

— В 1994 году к себе в кабинет меня вызвали президент клуба Юрий Николаевич Яковлев и начальник команды Игорь Михайлович Алексеев и предложили создать фан-клуб. На первое собрание пришли около ста человек, и так вышло, что председателем фан-клуба выбрали меня.

Со многими ребятами мы делали программки, сувениры, проводили конкурсы, интересные лотереи и встречи с хоккеистами. Мы придумали, чтобы лучшим хоккеистам выдавали вымпел. Помню, что в каком-то матче «Торпедо» проиграло, и мы не знали, кому вручить. В итоге отдали этот вымпел Леониду Вайсфельду, который судил этот матч.

А в 1994 году я гулял по улице Пушкина и увидел фитнес-клуб. Целый час уговаривал руководство, чтобы они пришли на «Торпедо». И уже тогда, в 94-м году, у нас появилась первая «Грация».

Председателем фан-клуба я был два года. Многие тоже хотели порулить.

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

— Домашние матчи Вы, наверное, все без исключения посещаете?

— Как «Арена» открылась, покупаю себе абонемент каждый год. Не знаю, что должно случиться, чтобы не пошел. В 2010 году сломал ногу. Пришлось пропустить аж три матча, а на остальные я ходил уже с костылем.

— В другие города вместе с командой тоже ездили наверняка?

— Естественно, довольно много было выездов. Несколько раз я с собой брал знакомых ребят музыкантов, был прекрасный диксиленд. Было очень здорово и весело, где-то проигрывали, где-то выигрывали.

Поездки сами по себе были очень интересными. Например, Владимир Тарасенко, сын Андрея Тарасенко, сидел у меня на коленях, когда был маленьким.

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

1980-е Фото: Борис Саранцев, из личного архива Андрея Горшкова

Сидел с болельщиками другой команды, когда забыл форму

— На игры вы ходите в майке со своей фамилией, а почему на ней номер «три»?

— Болельщиком номер один я считаю Анатолия Ивановича Лисицына, болельщиком номер два — Владимира Андреевича Ковалева, а третьим я поставил себя. Ну, может, не так скромно.

Настоящий болельщик должен обязательно показывать, что он является болельщиком команды. Для этого нужен атрибут: шарф, бейсболка или майка.

Однажды я приехал на игру, и выяснилось, что я забыл дома форму. Как же я пойду на арену без формы? Я дождался, когда отыграет гимн, и пробрался втихаря к болельщикам «Автомобилиста». Весь матч я сидел около них, чтобы меня никто не видел...

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

Обстановка в коллективе была очень позитивная, все были заряжены на успех

— Помните 7 сентября 2011 года? И тот момент, когда узнали о трагедии...

— О трагедии узнал за рулем в машине по радио в четыре часа. По-моему, весь город собрался туда. В тот злополучный день никто не верил в случившееся.

Тысячи человек собрались, когда стали с командой прощаться. И все говорят, что именно тот состав был наверняка сильнейший: канадский тренер, прекрасные игроки. Они ведь могли выиграть Кубок Гагарина в том сезоне. Обстановка в коллективе была очень позитивная, все были заряжены на успех. Но так получилось, что некоторые не сыграли ни одной минуты. И этой команды не стало...

Половину команды я знал лично, а с некоторыми дружил. Помню, когда была встреча с командой, последним уходил как раз Александр Галимов, наш прекрасный игрок под 11-м номером, это был как символический знак. Он один остался в живых, но потом его тоже не стало.

У меня есть знакомые, которые до сих пор говорят, что после той трагедии они больше на хоккей не ходят. Я с ними не согласен, но это их личный выбор. Тем не менее, арена была переполнена, даже когда «Локомотив» играл в ВХЛ.

Трагедия не оставила равнодушным никого в Ярославле. Перед десятилетней годовщиной трагедии ярославские блогеры сняли фильм. Видео: Открытый Ярославль - OpenYar

Я уже лет десять назад мечтал, чтобы наша арена всегда была в красном

— «Локомотив» уже 20 лет не был чемпионом, да и в полуфинал не выходил шесть лет. На Ваш взгляд, чего не хватает команде? Бюджет ведь один из высоких в лиге. В чем же главные ошибки?

— Я сторонник того, что не надо так часто менять тренеров. У нас ведь было как? Пять игр проиграли — пошел вон. Неудачно выступили — пошел вон. Вот сейчас у нас Никитин Игорь — специалист неплохой, который уже приводил ЦСКА к Кубку. Дайте доработать до конца!

— Чем современный хоккей отличается от хоккея, допустим, 90-х или советского времени?

— Многие говорят примерно так: вот когда были Александров, Викулов, Полупанов, братья Майоровы, Старшинов и или Харламов — было одно, а сейчас уже не то. Но я не согласен! В НХЛ в каждой команде по два три человека из России — не зря туда берут. Значит, таланты есть. Российская хоккейная школа не стала хуже.

— А культура боления как-то изменилась?

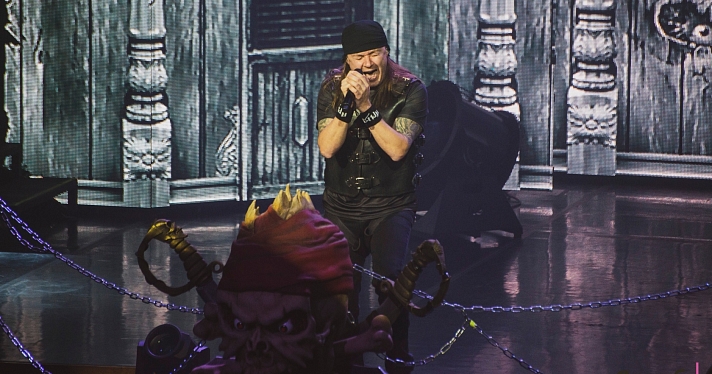

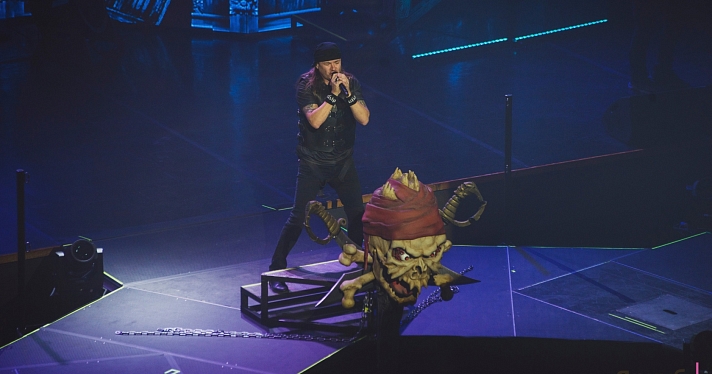

— В культуре боления мы шагнули далеко вперед. Девушки из «Грации» — это находка. Считаю, их коллектив одним из лучших в России. А мишка-то какой у нас? Такие номера откалывает! Так что можно даже на хоккей не ходить, а просто прийти, посмотреть, как танцует «Грация», звучит музыка, пляшет наш мишка, болельщики аплодируют и включают фонарики, и вся арена светится.

Но я уже лет десять назад мечтал, чтобы наша арена всегда была в красном. К сожалению, нет. Ребят, вы посмотрите на команды НХЛ: самый маленький дворец на 14 000 — почти вся арена в форме!

Надо болеть до конца, верить в команду. Да, недостатков много. Я могу долго рассказывать о недостатках, но не хочу. Мы даже не знаем, чем все закончится. Все-таки наша команда классная, и мы должны за ребят переживать.

Вот мне сейчас 74, а кому-то из болельщиков еще только лет десять — у них все впереди. Давайте любить нашу команду и думать о том, что наши дети, внуки, правнуки будут заниматься спортом и продолжат славные традиции ярославского хоккея.

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея

1990-е. Фото: архив «Грации»

— Как думаете, почему в последние годы снизилась посещаемость на «Арене-2000»?

— Думаю, общая посещаемость не только у нас упала, такая тенденция по всей России. Цены немножко подпрыгнули. Чтобы сходить семьей из четырех человек, надо раскошелиться. А если дети скажут, что хотят шарфик или майку — тоже очень дорогое удовольствие. Но игры посещают иногородние из Костромы, Иваново. Если овертайм затянется на час-два, это сколько надо сидеть? И люди, конечно, сидят, потому что они понимают, что это интересно и волнительно.

— Кто для Вас лучший тренер в истории ярославского хоккея?

— Николаев из ничего собрал команду. Вуйтек наработал все, что было, добавил креатива, при нем новая арена, первые иностранные игроки: новшество, видимо, сыграло свою роль.

Вот я смотрел на Вуйтека все время и ни разу не видел, чтобы он с пеной у рта был или с кулаками ходил. Все время спокойный, адекватный. А если бы вы увидели в пылу гнева Сергея Алексеевича, то у вас бы желание пропало на хоккей ходить! Разные они были. Я не могу их сравнивать, не могу сказать, кто однозначно лучше.

Помню, когда пришел Вуйтек, Николаев говорил, что у нас ничего не получится. Стали чемпионами, а он: «Случайно». Каждый тренер ревностно относится к другим. Ведь Николаева сменил Петр Воробьев и сразу стал чемпионом. И я всегда говорил Сергею Алексеевичу, что это по его наработкам. Он отвечал: «А ты думал как?»

«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея

«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея

Владимир Вуйтек. 2002 год. Фото: архив ХК «Локомотив»

— Что «Локомотив» значит для нашего города?

— Локомотив — команда № 1 для Ярославля. Ее знают не только в Ярославле и России, но уже и пределами, когда в КХЛ играли многие европейские команды. И ни у одной спортивной команды в городе нет столько достижений!

Хоккейная школа у нас огромная, одна из лучших в стране. Кто-то стал тренером, а кто-то депутатом.

«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея

«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея

Фото: Яркуб

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Александр Дюма, побывавший на ярославской земле в 1858 году, впоследствии в своих путевых заметках написал:

«...мы добрались до Романова, где делают лучшие тулупы в России, для чего держат романовских баранов, привезенных сюда еще Петром I. Царь Петр, который отнюдь не был ягненком, не погнушался дать им свою фамилию...»

Родиной романовской овцы действительно считается Романово-Борисоглебский уезд Ярославской губернии, ныне Тутаевский район Ярославской области. В далеком XVIII веке здесь по указу Петра I началось становление отечественного овцеводства. Романовская порода овец стала превосходным результатом крестьянского творчества и влияния совокупности местных факторов, например, климата средней полосы России и приволжских пастбищ.

На протяжении многих десятилетий популярность породы только росла. В хозяйствах дореволюционной России охотно держали романовских овец. Так, к 1880-м годам в Ярославской и соседних губерниях число голов достигло двух миллионов! Представители крестьянства с гордостью отмечали главные достоинства романовки: теплая и легкая шерсть, высокая плодовитость, отличные характеристики мяса.

Однако в позднесоветские годы крупные овцеводческие комплексы допустили ряд серьезных просчетов. В результате оказался потерян статус романовки как бренда и почти стерта его связь с малой родиной.

К счастью, в XXI столетии интерес к романовской овце возродился. Сегодня есть фермеры, настоящие сподвижники сельского хозяйства, которые с опорой на исторические факты и научные достижения прошлых лет, применяя современные технологии в сочетании с традиционными подходами к животноводству, дают царской породе новую жизнь.

Одним из таких хозяйств на ярославской земле — исторической родине романовской породы — является сельскохозяйственное предприятие «Юрьевское». Здесь работают квалифицированные сотрудники, блестяще сочетающие традиционный опыт и современные научные методы.

В чем сегодня главные достоинства романовской овцы? Почему сохраняется угроза ее исчезновения? Как этого не допустить? И в чем секрет идеальной романовки в целом? Об этом корреспонденты «Яркуба» побеседовали с основателем и руководителем СП «Юрьевское» Александром Вячеславовичем Чачиным.

— Александр Вячеславович, разговор пойдет больше о романовском овцеводстве, но начнем, пожалуй, с истоков. Почему Вы решили стать фермером и почему решили сосредоточиться именно на разведении овец романовской породы?

— Стать фермером меня подвигло желание заниматься чем-то настоящим, желание сохранять и улучшать достижения предков. В распоряжении для этого была родовая земля в деревне Юрьевское Первомайского района Ярославской области, моем родном регионе. Я начинал в 2012 году, причем уже тогда знал о сельском хозяйстве не понаслышке — все детство мне доводилось принимать участие в работе действующего колхоза. Именно с тех времен во мне зародилась любовь к нашим исконным породам сельскохозяйственных животных — романовской овце и ярославской корове. С годами эта любовь только окрепла. Поэтому неудивительно, что я и решил посвятить свою жизнь сохранению этих пород в нашем крае.

— Поясните, пожалуйста, для широкого круга читателей, в том числе людей, отдаленных от сельского хозяйства, какими свойствами обладает романовская овца? Какие признаки ее отличают от других пород?

— Ее история началась с XVIII века. До сегодняшнего дня эта уникальная порода дарит нам мясо, овчины и шерсть. Результатом народной, а позднее научной селекции стало несколько отличительных признаков «романовки».

Во-первых, многоплодие. Это естественный наследуемый признак, достоверно передаваемый потомству. От романовских овец за одно ягнение получают два-четыре живых ягненка. Сегодня мы располагаем результатами множества исследований, доказывающих рентабельность содержания маток, которые объягнились тройнями и четвернями. Но отмечу: важно не забывать при этом о качественном полнорационном кормлении!

Во-вторых, полиэстричность. Это способность овцы романовской породы к воспроизводству (размножению) в течение всего года вне зависимости от сезона. Данная особенность дает нам возможность круглый год равномерно получать молодняк для различных целей.

В-третьих, скороспелость. Если коротко и проще, то в товарных фермах ярку романовской породы возрастом 10-11 месяцев и весом от 42 килограммов можно смело ставить к барану на случку без ущерба для ее здоровья и здоровья будущего потомства.

Четвертое — качественная шерсть. Стрижку можно начинать с животных в возрасте шести месяцев. Шерсть мягкая, теплая, имеет изумительную способность к валянию.

Пятое — качественная шкура (овчина). Уже готовое изделие из данного сырья характеризуется легкостью и долгоноскостью.

И, наконец, ароматное, вкусное и полезное мясо. В 2021 году фермерское хозяйство «Юрьевское» впервые заявило бренд «Романовский ягненок» для участия в национальном конкурсе «Вкусы России». По итогам голосования «Романовский ягненок» стал призером в номинации «Вкус природы».

— Насколько романовская овца привередлива? Каковы условия, в которых нужно содержать романовку? Например, слышали, что овцы романовской породы плохо переносят сырость и сквозняки.

— Романовские овцы могут похвастаться выносливостью и неприхотливостью к условиям содержания и ухода. Нет потребности в строительстве особых дорогих овчарен. Я думаю, что любое животное плохо переносит сырость и сквозняки. Поэтому надо избегать таких условий. В нашем хозяйстве есть успешная практика круглогодичного содержания овец на улице с применением навесов над кормовыми столами. Теплую, но неотапливаемую бревенчатую овчарню мы используем только для ягнения маточного поголовья. Если я и говорю, что «романовка» неприхотлива к условиям кормления и содержания, но это не значит, что овец надо содержать в дырявом сарае и кормить гнилой соломой! Хотя и в таких условиях они выживут, так как отличаются высокой резистентностью. Наша задача в овцеводстве — держать продуктивность на высоком уровне, а для этого надо все же постараться.

— Каков сейчас уровень спроса на «романовку» внутри страны и за рубежом? Как изменился уровень экспорта в течение последнего года?

— Основным инструментом повышения экономической эффективности племенного хозяйства остается продажа племенных животных. Однако в 2022 году спрос на молодняк романовской породы в России существенно сократился. Мы отмечаем и снижение количества обращений потенциальных покупателей овец за консультациями. Считаю, что это временное явление. Вернутся те недавние времена, когда желающие приобрести элитный племенной скот находились в ожидании подрастания своего молодняка. Экспортный же потенциал у романовской овцы высокий, однако племенные хозяйства Ярославской области его не используют. Принимая решение продавать племенной молодняк только по территории России без вывоза животных в другие страны, ярославские овцеводческие хозяйства руководствуются своими субъективными ожиданиями трудностей, связанными с получением «разрешения на вывоз», поскольку существующая процедура требует значительных финансовых, организационных и временных ресурсов. Мы на нашем предприятии всегда ставим задачу создать такие условия, которые позволяли бы на постоянной основе экспортировать элитный молодняк за границу в будущем.

— Почему возникла угроза романовскому овцеводству? Когда эта проблема впервые заявила о себе и как обстоят дела на данный момент? Каковы главные угрозы романовскому овцеводству?

— Несмотря на все усилия племенных хозяйств и профильных министерств и ведомств, институтов России и Ярославской области, поголовье овец романовской породы в нашей стране снижается. В 2021 году племенная база РФ по романовскому овцеводству сократилась на пять хозяйств. Неблагоприятная тенденция к резкому снижению поголовья овец романовской породы ведет к тому, что уже через несколько лет романовская порода овец может оказаться утерянной для России. Вместе с породой мы потеряем систему селекции, наработанную и отлаженную несколькими поколениями работников сельскохозяйственной отрасли. Эта ситуация требует от нас реакции и немедленных действий. Главными же угрозами романовскому овцеводству считаю несколько.

Во-первых, отсутствие стабильного спроса на племенной молодняк романовской породы по приемлемой для хозяйства цене.

Во-вторых, недокапитализация предприятий, занимающихся романовским овцеводством. Важно обеспечить высокую технологичность в использовании всех продуктов производства (мяса, овчин, шерсти, молока). При этом появится возможность реализовывать высокомаржинальный товар внутри страны и на экспорт. Кроме того, нельзя останавливаться в совершенствовании технологий в производстве и хранении основных кормов (сено, сеннаж, силос, витаминно-травяная мука и другие).

Третье — недостаточное финансирование научной деятельности. Селекционная работа, исследование существующих заболеваний овец, например, Висна-Маеди, экспертная работа по достоверной и объективной методике выявления заболеваний — все это требует качественного научного сопровождения, нацеленного на результат.

Ну и, отсутствие кооперации в племенном романовском овцеводстве. Многие вопросы решались бы легче при объединении усилий племенных хозяйств Ярославской области.

— Есть опасение, что «романовка» может исчезнуть полностью через десять лет. Почему, по-Вашему, меры, принимаемые в настоящее время для сохранения породы, могут оказаться недостаточными?

— Наши опасения относительно сохранности романовской породы овец связаны с очевидно малым количеством хозяйств, занимающихся племенной работой с этими сельскохозяйственными животными. Есть вероятность, что принимаемые сейчас меры могут оказаться недостаточными. По моему мнению, будет очень эффективным создание специальной рабочей группы с участием постоянных представителей племенных хозяйств, профильных ведомств, научных учреждений. Результатами работы данной группы и будет постоянно дополняемый перечень мер поддержки отрасли, их сопровождение при реализации, синхронность и согласованность действий всех субъектов.

— Чем грозит отрасли полная утрата породы?

— Мне сложно представить сельское хозяйство, отечественное овцеводство без романовской овцы. Порода известна не только в России, но и в других странах мира. Генетика «романовки» ценна не только ввиду наличия уникальных признаков и особой продуктивности, значима и в планетарном масштабе с точки зрения разнообразия фауны.

— Что, по-Вашему, нужно предпринимать для спасения породы в первую очередь прямо сейчас?

— Важно осознать всем проблему сохранения романовской овцы, отметить место Ярославской области в решении вопросов романовского овцеводства, создать соответствующую авторитетную рабочую группу по этой тематике.

— Очевидно, Ярославской области безотлагательно нужна программа сохранения и развития романовского овцеводства. Как ее внедрить? От кого это зависит в первую очередь?

— Я думаю, что многое зависит от совместных усилий самих овцеводов — племенных хозяйств, от каждого неравнодушного человека. Популяризация романовской овцы делается не только руками профильных специалистов. Каждый может внести свой вклад: приобрести соответствующую продукцию отрасли, то есть откорректировать свое бытовое потребление; интересоваться историей романовского отечественного овцеводства; творческие люди в своих трудах могут использовать образ романовской овцы и ее культурного кода в том или ином виде; важно множить свою активность в соответствующих тематических группах в Интернете и так далее.

— Какие меры для сохранения романовского овцеводства предпринимаются в данный момент на предприятии «Юрьевское»?

— Команда «Юрьевского» со всей ответственностью и любовью к делу реализует свою заявленную миссию — опираясь на традиции и научные достижения, сохранить чистопородную романовскую овцу и ее культурный код для будущего России. Для этого мы:

- ежегодно увеличиваем маточное поголовье овец с выдающимися качественными признаками породы;

- совершенствуем методы и качество селекционной работы, предъявляя более жесткие требования при оценке животных;

- ведем активную работу по популяризации романовской овцы на территории России;

- участвуем в тематических международных, федеральных и региональных конкурсах, конференциях, фестивалях и семинарах;

- инициируем научные исследования, результаты которых используем в племенном деле;

- предоставляем свои производственные площадки для стажировок студентов профильных учебных заведений;

- в качестве экспертов консультируем вовлеченных в тему романовского овцеводства в вопросах содержания и ухода, кормления и лечения племенных животных.

— Возможно ли организовать, например, пункт по искусственному осеменению овец? Подходит ли база фермерского хозяйства «Юрьевское» для осуществления такой идеи?

— Организация пункта по искусственному осеменению овец — это только одна из мер по преодолению неблагоприятных тенденций резкого снижения поголовья овец романовской породы. Подобную инфраструктуру обязательно надо создавать на базе фермерского хозяйства «Юрьевское», поскольку именно здесь, в Первомайском районе Ярославской области, на высоком уровне налажена племенная работа со стадом. Здесь производится элитный молодняк, в том числе высококачественные бараны с выдающимися признаками, присущими исключительно романовской породе.

— Для сохранения породы важно тщательно отбирать родителей для будущего потомства? Как оценить качества потомства баранов-производителей?

— Я всегда, когда начинаю говорить о работе со стадом, напоминаю, что племенное дело может быть эффективно только при полноценном кормлении и хорошем содержании овец. К основному стаду (к «родителям») относят маток и баранов-производителей. Данные животные в племенном хозяйстве уже ранее были тщательно отобраны и оставлены для получения от них качественного потомства. Перед непосредственной случкой наши специалисты отбирают лучших животных, обладающими желательными признаками в селекционном плане, к которым подбирают соответствующую пару, чтобы в результате закрепить указанные признаки или улучшить их в получаемом молодняке. Качество последних как раз и влияет на оценку баранов-производителей. Молодняк же оценивается по крепости и весу при рождении (обязательно учитывается количество ягнят, полученных при одном ягнении), динамике привеса, далее при росте по экстерьеру и качеству шерсти и так далее. Все это постоянно фиксируется в первичной документации и в электронном виде в специальной информационно-аналитической программе. Бараны-производители и матки основного стада регулярно бонитируются — оцениваются по продуктивности, внешним признакам, а также по получаемому потомству.

— Можно ли улучшить признаки, которыми овца обладает сейчас, или сделать так, чтобы появились новые? Как этого добиться?

— Каждая порода сельскохозяйственных животных нуждается в постоянной селекционной работе. Важно не только совершенствовать те или иные хозяйственно полезные признаки, но и закреплять, сохраняя их в породе. Если бросить такую зоотехническую работу на какой-то срок, то вместе с животными могут пропасть все результаты многолетних наработок, поскольку признаки породы не могут существовать без самого племенного животного.

Романовское овцеводство, как и любое другое, нуждается во внимательном к нему бережном отношении. «Юрьевское» взяло на себя ответственность за качественную работу с романовской овцой, сохраняя для себя и заинтересованных предприятий чистопородное поголовье со всеми присущими ему уникальными признаками. На сегодняшний день перед нами не стоит задача в поиске каких-нибудь новых признаков романовской овцы. Мы сохраняем известные характеристики породы, улучшаем их и добиваемся того, чтобы они продолжали достоверно передаваться потомству.

— А как вообще усиливают породу?

— Породу усиливают постоянной и качественной селекционно-племенной работой. Размножая племенных овец романовской породы, мы отбираем лучший молодняк заводских линий, типов, выращиваем их для последующего внутрипородного скрещивания. При этом подбираются элитные бараны-производители с выдающимися качественными признаками. «Юрьевское» как племенной репродуктор постоянно занимается поиском таких баранов как среди своих ремонтных, выращенных у себя, так и в других племенных хозяйствах России. Кроме этого, особое внимание уделяем кормлению овец, совершенствуя технологию заготовки и хранения используемых кормов.

— Visna-Maedi — что это за заболевание и как появилось? Почему оно тормозит отрасль? Возможно ли его искоренить?

— Висна-маеди — это вирусное не опасное для человека заболевание овец и реже коз, медленно протекающее, поражающее нервную систему, вызывает пневмонию и смерть. Об этом заболевании упоминалось еще в начале ХХ века. Любые заболевания овец тормозят развитие конкретного хозяйства и отрасли в целом. Отвечая на вопрос, хотел бы больше отметить огромную значимость финансирования на государственном уровне профильных научных учреждений с целью более глубокого изучения заболевания, методик его достоверного качественного диагностирования на ранних стадиях развития. Ярославская область, по-моему, — единственный регион, где уже несколько лет дважды в год за счет бюджета ведется мониторинг заболевания, исследуется все поголовье области. Это положительная практика, обеспечивающая высокий уровень доверия покупателей элитного молодняка в хозяйствах на территории нашей области.

В «Юрьевском» постоянно используются профилактические мероприятия, направленные на недопущение проникновения указанного вирусного заболевания. Строго соблюдаются ветеринарные правила при покупке, заготовке и хранении кормов, ввозе и вывозе животных, обработке помещений и так далее.

— Специалисты предлагали создать криобанк гамет (сперма, ооциты, эмбрионы) для консервации генофонда in vitro. Как это тоже может повлиять?

— Нами действительно совместно с Ярославским НИИЖК — филиал ФНЦ «ВИК имени В. Р. Вильямса» обсуждались возможные предложения по сохранению генофонда романовской породы овец. Было сформулировано следующее:

1. Создание на базе ООО «СП „Юрьевское“» генофондной фермы для сохранения генофонда in vivo.

2. Создание площадки на базе ООО «СП «„Юрьевское“» по содержанию и оценке по качеству потомства баранов-производителей.

3. Организация пункта по искусственному осеменению овец.

4. Создание криобанка гамет (сперма, ооциты, эмбрионы) для консервации генофонда in vitro.

Все это должно работать только в комплексе, с разумно сочетающимися эффективными усилиями как нашего предприятия, так и научного сообщества. Консервация генофонда in vitro в виде криобанка гамет (сперма, ооциты, эмбрионы) даст возможность зоотехнику-селекционеру в любой момент воспользоваться материалом с генотипом, несущим в себе искомые и необходимые для работы качественные признаки породы. Сейчас же приходится объезжать физически со специалистами института племенные хозяйства в поисках необходимого молодняка (тех же баранов) с желаемыми признаками. При этом нас сильно волнует тот факт, что поголовье овец романовской породы в России снижается. Объективно может сложиться такая ситуация, что по экономическим причинам указанная тенденция сохранится. Мы можем потерять носителей уникального генотипа — элитного маточного поголовья и проверенных баранов-производителей.

— Что такое генофондная ферма in vivo и как она работает? Какой долгосрочный эффект может дать?

— На сегодняшний момент «Юрьевское» — успешно развивающийся племенной репродуктор, находящийся на пути создания полноценной качественной площадки генефондной фермы in vivo, удовлетворяющей запросы научного сообщества при работе по сохранению и совершенствованию романовской овцы. В науке в овцеводстве in vivo обозначает проведение селекционной работы непосредственно на живых овцах, оценка результатов такой работы при очередных обязательных бонитировках. Такая площадка должна быть обеспечена современной и удобной инфраструктурой. Здорово, когда специалисту хозяйства, ученому предоставлена возможность эффективно, рационально выполнять свою часть огромной работы с романовской овцой. В долгосрочной перспективе, двигаясь описанным путем, именно за Ярославской областью сохранится статус научного центра по работе с «романовкой», именно здесь будет сосредоточено элитное стадо, генерирующее племенной качественный молодняк. И я уж не говорю об экспортном потенциале региона!

Беседовали Арсений Дыбов, Александр Романов

Фото: Анна Фролова

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Михаил Николаевич родился в 1923 году в Харькове. Там же провел ранние детские годы. В Ярославль впервые приехал в 1933 году. И помнит, как строился резино-асбестовый комбинат и клуб «Гигант». На трамвае маленький Миша с друзьями ездил в район будущего Московского проспекта за орехами, а гулять с возлюбленной любил по набережной.

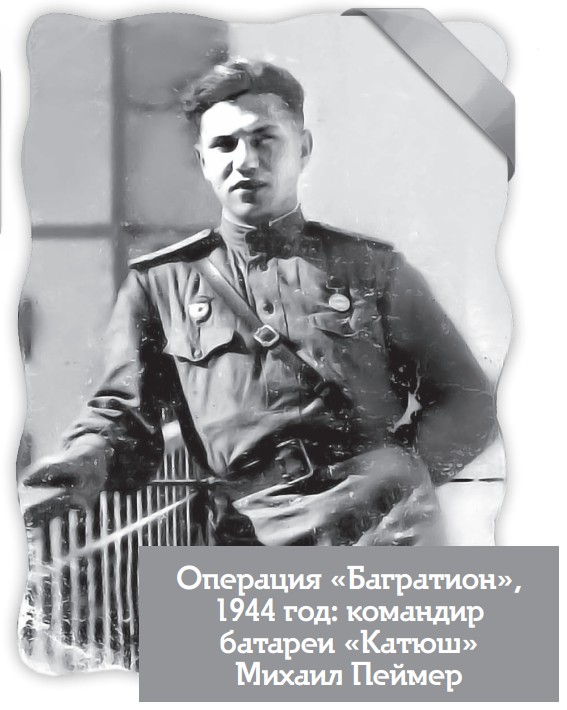

Военную карьеру Михаил Пеймер начал в 1940 году, став курсантом. В качестве курсанта принял участие в сражении за Москву. Затем был Брянский фронт, где его назначили командиром огневого взвода 338-го дивизиона и начальником разведки 337-го дивизиона. А потом — прямиком Сталинград, где в свои 19 Михаил стал командиром батареи 336-го дивизиона.

В конце войны были операция «Багратион», Литва, Восточная Пруссия. Медали «За боевые заслуги» и «За отвагу» за участие в обороне Сталинграда и орден Красной Звезды — за участие в операции «Багратион». И — неожиданно — арест за 20 дней до Великой Победы. Тюрьма и лагерь в Воркуте. Впоследствии Михаила Пеймера, конечно, реабилитировали. Однако трудовая деятельность в Ярославле для него на какое-то время оказалась под запретом.

В город на Волге он приехал уже на пенсии. Начал творческую и общественную деятельность и продолжает ее до сих пор — в своей квартирке в Заволжском районе у него рабочий кабинет.

А 25 февраля 2023 года Михаилу Пеймеру исполняется ровно 100. Корреспонденты «Яркуба» встретились с ним в преддверии этого почетного юбилея и свыше двух часов разговаривали о жизни. Михаил Николаевич вспомнил Ярославль 1930-х — город, каким его уже очень мало кто помнит — и участие в Сталинградской битве. Затронули и тему молодого поколения.

Представляем вашему вниманию большое интервью.

В Ярославле на трамвае ездили за орехами

— Михаил Николаевич, начнем, пожалуй, с самых ранних детских лет. Как Вы пишете в своей автобиографической повести, детство провели в Харькове, жили в коммуналке. Какое самое яркое воспоминание и впечатление у Вас осталось о том периоде?

— Очень хорошие, самые светлые воспоминания. Это были времена НЭПа. Владимир Ильич Ленин сразу после Гражданской войны объявил новую экономическую политику. В Союзе была разрешена рыночная система, мелкое и среднее предпринимательство. Страна сразу ожила. Были специальные кооперации, члены которых получали наборы продуктов, в магазинах появились продукты: мясо, молоко, рыба, выпечка — всего было много. И это продолжалось до самого начала коллективизации. После смерти Ленина компартия посчитала, что НЭП — это возврат к капитализму. И Сталин отменил его. Началась коллективизация, которая сопровождалась голодом. Но это уже было не в Харькове.

В Харькове я пошел в первый класс в 1930 году. В стране тогда был настоящий бум учебы. Окончилась война, и революционная романтика еще витала над страной — все были увлечены учебой. У меня даже бабушка ходила на курсы ликвидации безграмотности. Папа и мама ходили в Харьковский рабочий университет.

В почете были все средства массовой информации: газеты нарасхват, радио слушали взахлеб на Урале, на Украине, в Белоруссии, в центральной части России — везде, где шли крупные стройки. Печать писала об этом, это было интересно, люди были воодушевлены. Это было прекрасное время.

— А куда Вы переехали после Харькова?

— Мой папа получил назначение в Запорожье. Во втором и третьем классе я учился уже там. Наступили годы коллективизации. На Украине случился страшный голод: засуха, недостаточный урожай. Зерно принудительно забирали для голодающих районов. И оказалось, что самая злачная Украина оказалась без злаков. Особенно пострадала именно Запорожская область и Приднепровье. Там было страшно — люди умирали, даже трупы лежали прямо на улице.

«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

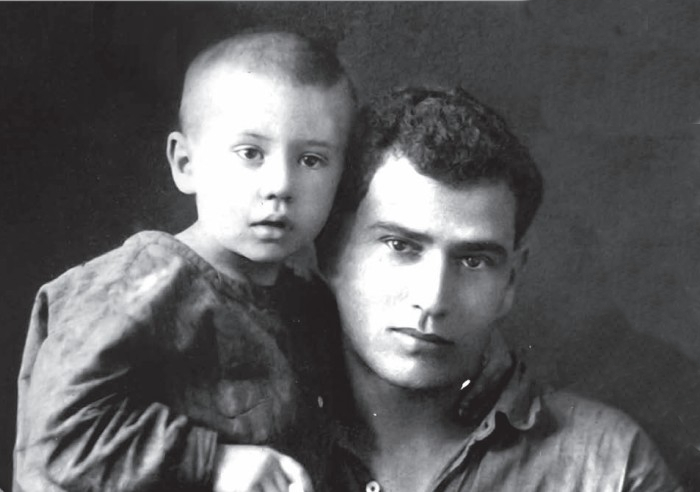

Юный Михаил с отцом. Фото из книги Михаила Пеймера «Спасибо за жизнь»

— Насколько знаем, в Ярославль Вы впервые попали в 1934 году, когда Ваш отец, Николай Пеймер, получил здесь работу. Ярославль — это был целенаправленный выбор Вашего отца? Или же его направили сюда по распределению?

— В Ярославле в ту пору по инициативе наркома начали строить резино-асбестовый комбинат, создали шинный завод, завод каучука, кордовый механический завод. В Запорожье приехал вербовщик. Папа тогда участвовал в строительстве коксохимического завода, но подписал контракт и поехал в Ярославль. В 1933 году мы приехали сюда, отец получил квартиру на проспекте Отто Шмидта — нынешний проспект Ленина, дом 17.

«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

Проспект Шмидта (Ленина). В этих домах жил молодой Михаил Пеймер. 1930-е годы. Фото: ГАЯО

— Доводилось бывать там потом, уже когда Вы вернулись в Ярославль?

— Однажды. Мне дверь открыли, но в квартиру не пустили (улыбается).

— Часто ли доводилось бывать на малой Родине после того, как переехали?

— У меня в Харькове, Николаеве и Херсоне остались близкие и дальние родственники. Не раз бывал там уже после развала Советского Союза, в 2008 или 2010 году.

— Каково было Ваше первое детское впечатление о Ярославле?

— Когда мы после голода приехали сюда голодные и замордованные, мама меня взяла на базар у Дома моды. У меня чуть глаза на лоб не вылезли: творог, сметана, молоко, яйца — изобилие!

В ту пору в Ярославле население было около двухсот тысяч. Город был райцентром Ивановской области. Он был аккуратненький, хороший. По вечерам все рабочие и служащие наряжались и шли на бульвар гулять по городу — от театра Волкова до Волги. Можно было пройти до первой беседки, потому что дальше развалины, оставшиеся после Ярославского мятежа.

Спуск к Волге. 1930-е годы. Фото: «Ретро Ярославль»

— Какое самое любимое место в Ярославле было? Может, сквер или набережная?

— Именно эта беседка на Волге и под ней тропинка, по которой можно было спуститься к воде. В средней школе мы любили после уроков прямо с портфельчиками там гулять.

— А каким Вам запомнился ярославский транспорт тех лет? По сути, это только трамвай, сеть которого проходила через весь Ярославль того времени.

— Кольцо трамвая было на Московском вокзале, а от Московского вокзала уже пустырь начинался, и мы ходили туда пешком за Кресты. Там были заросли орешника, ходили туда орехи собирать в августе.

Будущий Московский проспект в те годы больше походил на сельскую местность. Фото: архив Александра Акилова

— В 1935 году в сентябре Вы пошли в 37-ю школу. Получается, до этого времени в какой-то другой школе учились?

— В начальной школе № 2, которая была в самом начале проспекта Ленина. Угловой дом напротив «Красного маяка». Там была четырехлетка. Один год мне пришлось учиться в школе в Фибролитовом поселке, она сгорела. А после построили нашу школу.

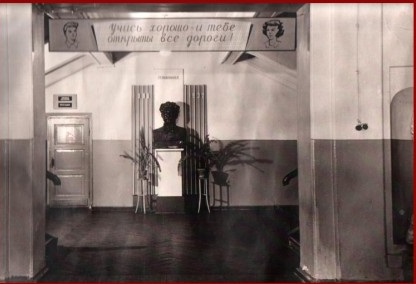

— Новенькую 37-ю в ее первый год многие называли просто шикарной и самой современной. Помните свой первый учебный день в ней?

— Она была не только своим зданием богата — в школе работал великолепный преподавательский состав. Все педагоги были женщинами в возрасте. Мне запомнилось, что ни одной не было толстой! Всегда они были одеты в строгие костюмы, беленькие кофточки с воротником и черным бантиком.

Наш классный руководитель — заслуженный учитель РСФСР — Ольга Ивановна Руковишникова преподавала химию. Она же нас выпускала из школы. Я много, где учился после, но друзья у меня всю жизнь были школьные.

А в 1938 году меня приняли в комсомолы, билет мне вручал Юрий Андропов, тогда он был первым секретарем обкома ВЛКСМ.

«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

Школа № 37. 1930-е годы. Фото: архив школы № 37

— То есть связь с друзьями потом еще долго поддерживали?

— Даже не просто поддерживали — мы сюда съезжались со всех концов России. Собирались в квартире, накрывали стол, устраивали банкет, гуляли по городу — это были большие ежегодные встречи. И мы приурочили их ко Дню Сталинской Конституции: пятого декабря.

— Пожалуй, самым популярным местом для развлечений в городе тогда стал только что построенный клуб со звуковым кинотеатром «Гигант». Бывали там?

— Когда я приехал, его еще не было. «Гигант» и мою школу строил отец — он был начальником строительного участка.

Клуб «Гигант» был ведомственным клубом и принадлежал комплексу шинного завода. А шинный завод был шефом нашей школы № 37. Предприятие предоставляло нам право проводить там внеклассные занятия — разная самодеятельность, клуб юного туриста. Ярославль мне помнится не только школой, но и этим клубом.

Клуб «Гигант». 1930-е годы. Фото: «Ретро Ярославль»

— Какой досуг организовывался для школьников в то время? Знаем, что часто дети ходили в походы.

— Да, конечно! Первый наш поход был в 1939 году по тем местам, которые подлежали затоплению Рыбинским водохранилищем. Были в Мологе, в междуречье Шексны и Мологи. Когда мы туда приехали, людей уже выселили в Ярославль, где в пригороде для жителей строили домики. Мы были там последними, так сказать, могиканами. В городе только власти оставались, а граждан уже не было.

Потом в Рыбинске пробыли три или четыре дня. Затем на колесном пароходе возвращались домой в ночь. Ночь была прекрасная: звезды, лунная дорожка на Волге, а река гладенькая-гладенькая... Мы всю ночь на палубе пели песни, и другие пассажиры не уходили в каюты и сидели с нами.

Ездили на Урал в заповедник имени Ленина, были в Чебаркуле и в Минской области. Кроме того, я был активным и в драматическом, и литературном кружке. Я стихи начал в школе писать!

Фото из книги Михаила Пеймера «Спасибо за жизнь»

— А еще первая Ваша любовь, как знаем из книги, тоже связана со школой — Лидочка. Помните, как познакомились с ней?

— Она училась на класс младше. С ней мы подружились в туристических походах.

— Куда в те годы ходили в Ярославле влюбленные парочки?

— Мы любили устраивать вечера с танцами. Наши родители друг друга знали, и мы собирались по очереди — то у одних, то у других, у кого квартиры были побольше. У меня тоже собирались. Мама и папа помогали стол накрыть: пирожные, конфетки, чай, иногда даже бутылочку вина ставили.

Когда была хорошая погода и снежок падал, мы любили гулять по набережной или ходили на каток. В хоккей играли, многие наши девочки на фигурных коньках делали пируэты. Такие развлечения были.

И, конечно же, клуб «Гигант», где каждый день были постановки и кино. Правда, 12 дней могли показывать один и тот же фильм, но мы по три-четыре раза ходили.

Молодежь у беседки на Волжской набережной. 1930-е годы. Фото: «Ретро Ярославль»

— 30-е — это еще и время больших строек. В Ярославле в то время строился резино-асбестовый комбинат — собственно, на его строительство и приехал Ваш папа.

— Мы на экскурсии там были. Весь процесс показывали по цехам: как создаются покрышки для машин.

— В 1940 году Вы окончили десятый класс. Свой школьный выпускной помните? Как проходил?

— Мы были очень плохо одеты, вне зависимости от благосостояния семьи. Просто у нас не было таких товаров. Я ходил полтора месяца каждый день в магазин и приобрел три метра ткани на костюм. Это был мой первый костюм. Я был нарядным: впервые надел галстук, белую рубашку.

— А кем Вы мечтали стать в детстве? С самых ранних лет мечтали связать жизнь с военным делом? Или было в какой-то момент и что-то другое?

— Все мальчишки поголовно хотели пойти в военное училище. Страна же все время воевала: на озере Хасан, на Халхин-Голе, а до этого на КВЖД и в Финляндии.

А в это время по Европе топали фашисты по всем дорогам. Германия после Первой Мировой встала с колен, покорила все страны Европы и поставила под свои знамена. Мы об этом знали.

— 30-е годы — безусловно, время не самое легкое. А каким оно было для Вашей семьи?

— Люди по-разному жили. Страна была далеко не благоустроенная для хорошей жизни. К примеру, подавляющее большинство строителей этого комбината жили в бараках.

Наша семья была благополучной: отец — начальник строительного участка, а потом начальник отдела в тресте, мама — начальник планового отдела Ярэнерго. У нас была четырехкомнатная квартира, приличная заработная плата. У меня воспоминания блестящие, это были прекрасные годы. Кроме того, от отца я унаследовал черту романтика. Даже войну я воспринимал как романтик — как поле, на котором добывают ордена.

Резино-асбестовый комбинат строится. 1931 год. Фото из открытых источников

В начале войны трудности создали сами...

— В июне 1940-го стали курсантом 1-го Гвардейского Московского военного училища артиллеристов-ракетчиков. Почему именно на нем остановили свой выбор?

— В военкомате я себя немного развязно повел: «Хочу в Рязанское училище летчиков-истребителей». Военком меня осадил: «Слушай, мальчик, веди себя скромнее. Это раз. А во-вторых, с таким зрением в летчики не берут». Определили в артиллерийское Краснознаменное Московское училище.

— 22 июня 1941-го хорошо помните? Где Вас застало то самое историческое известие?

— Я был курсантом. Когда началась война, постепенно из столовой училища исчезли официантки — курсанты сами себе наливали суп, а затем пропал и суп. Училище перешло на военный режим. Нас отправили доучиться на Урал в Челябинск, где я и получил диплом: гвардии лейтенант. Училище было единственным гвардейским, поэтому вне зависимости от того, куда меня пошлют, у меня уже было гвардейское звание.

После Челябинска мой первый фронт был Брянский.

— После получения диплома был Брянский фронт, а затем прямиком Сталинград?

— В начале войны многие трудности мы создали сами. Сначала Сталин не поверил разведчикам, передавшим дату нападения. Потом командующий белорусском округом Павлов и командующий прибалтийским округом Кузнецов оказались изменниками Родины. Но каждый из нас знал, что боевой генерал Павлов — один из самых талантливых военных — никогда не был предателем. Когда началась война, Сталин на две недели заперся у себя на даче и появился только через полмесяца. Чтобы снять с себя ответственность, он обвинил этих генералов.

Вторая ошибка Сталина: на юго-западном фронте Харьков был в оккупации. Тимошенко, который командовал юго-западным фронтом, и Никита Хрущев, который был членом Военного совета фронта, предложили организовать контрнаступление с освобождением Харькова. Сталин разрешил операцию. Русские солдаты оказались в окружении. И открылся свободный путь на Сталинград, куда немцы и устремились с засученными рукавами.

Тогда Брянский фронт был переброшен на Волгу. Я попал в 72-й гвардейский полк реактивных снарядов, в котором я был командиром огневого взвода.

В конце июля мы заняли рубеж в балке Хуторной и воевали, что называется, насмерть. Потом меня назначили помощником командира батареи. Не прошло и двух недель, как я стал помощником начальника штаба разведки артиллерийского дивизиона. А еще через полтора месяца меня, 19-летнего пацана, назначили командиром батареи установок залпового огня.

После Сталинграда мне пришлось неоднократно участвовать в так называемых позиционных войнах, когда стоят войска друг против друга и ведут бои местного значения: за высотку или маленький населенный пункт. В Сталинграде тоже поначалу позиционная война с бесконечными атаками изо дня в день. Каждое утро начиналось с атаки немцев.

«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

Фото из книги Михаила Пеймера «Спасибо за жизнь»

— Когда Вы стали командиром, у Вас в подчинении оказались фактически около 200 человек. Две сотни людей с разными характерами, но все, можно сказать, на Ваших глазах. Что, на Ваш взгляд, помогло выжить каждому из тех, кто смог дойти до конца? Может, песни, воспоминания о доме или мечты...

— Я уже говорил, что я романтик. Мы были молоды. Наше поколение принесло в армию молодость, знания, профессионализм, романтику, задор и несгибаемый патриотизм.

В батарее было несколько ребят из нашего училища. Мы были очень дружны. Я был командиром второй батареи, а командиром первой — Юра Жуков, начальник разведки дивизиона Лужин из нашего училища. А у меня в батарее командиром взвода управления был Миронов. Ночью мы собирались в офицерском блиндаже, выпивали по чашке, закусывали чем бог послал, а потом пели под гитару и мечтали о будущем, когда война закончится, когда встретимся со своими девчонками и невестами.

— Все это время — сплошные трудности, тяготы. Но что для Вас как для командира было самое тяжелое?

— Мне даже трудно сказать, что было для меня самым трудным. Пожалуй, земля. Артиллеристы отличаются от других войсковых частей тем, что мы должны были копать укрытия и блиндажи не только для себя, но и для орудий, делать погреба для складирования боеприпасов. Мы перекопали миллион тонн.

Однажды власти Монголии прислали нашим офицером меховые полушубки. Так в этих подарках тут же завелись вши — приходилось привыкать к вечному зуду!

— Как вы относились к немцам? Какие чувства Вы испытывали по отношению к этим людям?

— Вот это тот самый вопрос, который сегодня нужно разъяснять молодым людям и обывателям, которые живут в нашей стране. Русский менталитет: мы всегда были и останемся людьми, над нами всегда будет довлеть православная нравственность и человеческая мораль. Когда немцы сдавались в плен, мы же их табачком угощали и кашу приносили. Пленные низко кланялись и говорили: «Нас обманули, вы хорошие люди».

Перед входом в Восточную Пруссию уже после операции «Багратион» проводились специальные семинары в подразделениях, на которых до нас доносили, что мы не должны мстить мирному населению, что мы несем ответственность, чтобы не уронить лицо нашего государства. И мы вели себя достойно в Германии.

— Помните тот день и момент, когда получили ранение?

— У меня ранение было легкое. В медсанбате я пробыл всего два дня, а потом убежал оттуда в свое подразделение. А вот контузия... Я валялся около месяца. Оно потом все сказалось — я же инвалид второй группы.

«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

После Сталинграда, уже с погонами. Фото из книги Михаила Пеймера «Спасибо за жизнь»

— А момент ареста в апреле 1945-го? Впоследствии поняли, из-за кого это вообще произошло?

— После Сталинграда меня отозвал Наркомат обороны. Многих офицеров отправили на формирование новых частей. Я попал в 24-ю гвардейскую бригаду, направили командиром батареи тяжелых орудий — 320 миллиметров. Это уже орудия для прорыва обороны и последующего наступления.

Командиры дивизионов — все призванные из запаса, в военном деле полуграмотные, и все украинцы, а я — еврей. И шибко грамотный, окончил блестяще военное училище, командир бригады полковник Горохов бесконечно на разборках ставил в пример мою батарею. Меня невзлюбили.

Тут я еще выступил на партийном собрании и заявил, мол категорически не согласен с тем, что наших военнопленных солдат, которые были в гитлеровских концлагерях, мы освобождаем, а КГБ из увозит в сталинские лагеря. Одной этой фразы хватило контрразведке, когда меня арестовали.

Суд дал мне десять лет и пять лет поражения в правах и отправил в Воркуту. Это было за 20 дней до конца войны.

День Победы встречал в тюрьме

— Каким запомнился момент, когда Вы первый раз услышали о Победе?

— День Победы мы встретили в тюрьме. Помню всполохи салютов, которые я видел из окошка камеры.

— Почему после реабилитации в середине 50-х решили поехать в Кемерово, а не вернуться в Ярославль? И потом снова в Воркуту...

— Я освободился на три года раньше. В Ярославль приехал в 1952 году сразу после освобождения из лагеря. А Лида была уже замужем, дочку родила.

Попытался тут на работу устроиться. Ездил в Рыбинск, в Ростов. Мне сказали: «Парень, уезжай обратно в Воркуту. У тебя пять лет поражения в правах. Ты не имеешь права жить в центре России». Я уехал обратно. Потом мне сняли судимость, а после XX съезда партии реабилитировали — восстановили в партии, вернули ордена и звание.

Меня послали на учебу в Кемерово за счет комбината Воркутауголь. Я учился два года семь месяцев, потому что мне зачли военное училище. Когда я получил диплом горного инженера, я поехал обратно в Воркуту. Вся моя трудовая деятельность прошла в Воркуте: я прошел путь от мастера до начальника комплекса реконструкции шахт бассейна.

А в Ярославль я вернулся в 1984 году. Мне был 61 год. Моя жена умерла, а Лида со своим Николаем разошлась. Мы поженились и прожили 30 лет — успели! Дети мои закончили университеты — дочь в Петербурге, сын в Воркуте остался, а потом тоже переехал в Санк-Петербург.

Михаил Пеймер с Лидочкой, после освобождения из ГУЛАГа

— Вы и сегодня продолжаете активную творческую деятельность — и книги пишете, и интереснейший блог в соцсетях ведете.

— Я же не могу так жить: поел и лег, встал, поел и лег. Меня приглашают в библиотеки, школы, центры патриотического воспитания. Я люблю встречаться с молодежью, а молодые люди со мной, потому что я приветливый, интересно рассказываю.

— Кстати, свою страничку во «ВКонтакте» сами ведете?

— Ну, конечно.

Сочинения Михаила Пеймера

— На улицу выходите прогуляться, куда-то ходите?

— Когда я еду на дачу, там гуляю. Здесь иногда хожу в магазин. А на концерты в филармонию, театр заказываю такси.

— Уже свыше 30 лет Вы регулярно посещаете школы, общаетесь со школьниками. Можете ли сказать, что дети за это время сильно изменились? Или все так же слушают Вас с интересом, задают осмысленные вопросы?

— Нынешнее поколение более чистое и патриотичное. К нашему поколению они относятся не просто хорошо, а с восторгом. Они патриоты, как мы.

— Не так давно Вы посещали Волгоград. Какие чувства испытываете, когда возвращаетесь на места, где когда-то шла война?

— У меня везде присутствует излишняя сентиментальность и, может, даже неумеренный романтизм. Я приезжаю с восторгом каким-то: я на все смотрю, я бы все обнял, я бы встал на колени и целовал бы мостовую!

— Как Вы считаете, есть ли вообще шанс на восстановление отношений с украинским народом в обозримом будущем?

— Это моя мечта, но она неосуществима. Война продлится еще долго — год или больше.

— Как планируете праздник отметить? Ждете родственников всех?

— Естественно, родственники приедут. За проведение юбилея взялась председатель ярославского отделения «Российского Фонда Мира» Эдда Васильевна. Нашла зал на 40 мест, сама договорилась, уже меню согласовывает, спиртное. Отметим!

Беседовали Александр Романов, Арсений Дыбов

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».