Городская среда

Автор снимков подписал их «Суровые ярославские горки». Пользователи сети оценили юмор.

«Просто нужно вытянуть руки и ноги «по швам» и втянуть живот. Всё, проскочил», - пишут в комментариях.

«Ничего вы не понимаете! Это чтобы дети с самого детства учились преодолевать препятствия на своём жизненном пути», - иронизируют горожане.

Некоторые ярославцы отмечают, что, несмотря на очевидную ошибку в установке аттракционов, такие городки предназначены для игр в летнее время, а на зиму их нужно закрывать.

Некоторые все же не увидели ничего страшного в снимках.

«После окончания горки надо на ножки вставать, а не продолжать движение, летом такого вопроса не было», - считают ярославцы.

Если же ребенок не способен сам уйти от препятствия, его должны «ловить» родители.

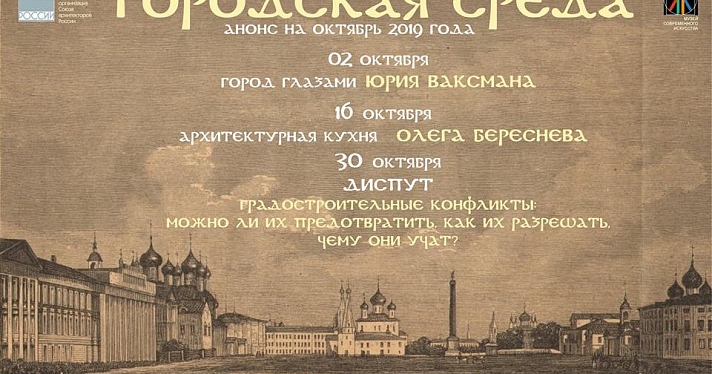

Время и место «Городской среды» осталось неизменным — раз в две недели по средам в 18:30, музей современного искусства «Дом муз».

Расписание встреч

5 февраля

«Перемен, мы ждем перемен». Стратегия пространственного развития России. Стандарты комплексного развития территорий.

Аркадий Бобович, Андрей Гранько

19 февраля

Реставрация монументальной живописи Ярославля.

Татьяна Васильева

4 марта

Как креативная индустрия развивает города.

Юлия Кривцова

18 марта

Архитектурная кухня.

Сергей Струнин

На фасаде висели четыре таблички с разными наименованиями, которые раньше носил этот участок улицы: бывшая Богоявленская, бывшая Никитская, бывшая Университетская, и ныне Салтыкова-Щедрина. Горожане считали дом своеобразной достопримечательностью и фотографировались с «коллекцией».

Издание отметило в Ярославле проект Textil, котрый открылся в 2013 году в Красноперекопском районе. Городское пространство охарактеризовали как точку притяжения жителей города, которая способна повлиять на социальные проблемы.

Кроме Ярославля в список вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Иркутск и Кострома.

На первой встрече в очередном сезоне «Городской среды» 2 октября Юрий Ваксман расскажет о том, каким он видит город. Через две недели, 16 октября, пройдет лекция Олега Береснева «Архитектурная кухня», а 30 октября запланирован диспут о градостроительных конфликтах с вопросом «Можно ли их предотвратить, как их разрешать, чему они учат?».

Начало встреч в Музее современного искусства на Чайковского, 23а одинаковое — 18:30.

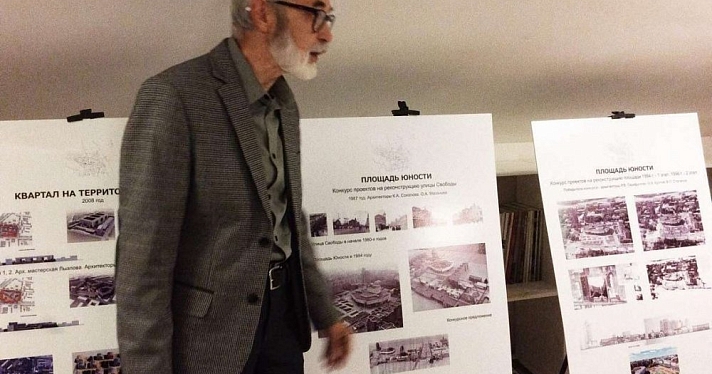

Инициатором проекта «Городская среда» в 2017 году стал почетный архитектор России, бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович.

- «В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея

- «Сложно представить сельское хозяйство без романовской овцы». Ярославский фермер о достоинствах, проблемах и возможностях дальнейшего развития местной породы

- «Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

- Люди удивляются, когда узнают, что мы из России: группа Ocean Jet о поисках стиля, творчестве на расстоянии и сотрудничестве с Александром Петровым

- «Проклятье морей», Летучий голландец, пираты и полет над залом: Виталий Дубинин и Юрий Соколов рассказали о грандиозном шоу «Арии»

- «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров

- «Обмен энергиями посредством искусства»: ярославский художник Илья Ноль о своем искусстве, психике и восприятии

Из данных мэрии известно, что светодиодная плитка должна появиться на четырех переходах проспекта Дзержинского, на девяти Республиканской (один со светофором), на четырех Угличской (все со светофором); в составе светофоров — на Суздальском шоссе — Слепнева — Леваневского, Урочской в районе дома № 3 по Дачной, проспекте Толбухина в районе дома № 37/73 по проспекту Ленина, Городской вал — Рыбинская, проспект Ленина — Советская, проспект Октября — Республиканская, проспект Октября — Победы, Ленинградский проспект — Елены Колесовой.

Заместитель начальника управления департамента городского хозяйства Владимир Бобков уточнил, что согласовывать синхронизацию цвета на светофоре и подсветки плитки нужно с главком ГИБДД в Москве.

«Запрос туда отправлен. Если согласование не получим, данная плитка будет работать только в режиме подсветки — белом цвете», — сказал Бобков.

В мае 2019 года светодиодная плитка, меняющая цвет в зависимости от сигнала светофора, появилась на переходе в Волковского театра. Мэр Владимир Волков тогда пообещал оснастить аналогичной плиткой два десятка пешеходных переходов.

Открытая лекция философа, урбаниста, профессора факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Виталия Куренного прошла в Ярославской областной библиотеке имени Некрасова 20 мая. Лектор и слушатели рассуждали, есть ли в России города и кто такой современный горожанин. «Яркуб» записал конспект разговора.

Из истории городов

Цивилизация модерна — цивилизация, которая впервые стала городской. Город начинает развиваться быстрыми темпами. В России перелом произошел в сталинскую эпоху. До революции города развивались последовательно (до 1917 года в городах жило около 20% населения), в середине 20-х годов — происходит «чудовищный взрыв урбанизации». Население городов удваивается. В 1961 году в СССР число городских жителей впервые превосходит количество деревенских — в городах живет около 100 миллионов человек. Культура шестидесятых маркируется ростом городов.

Возникает вопрос: был ли город готов переварить такое количество людей?

Критерии города

1. Население обладает большой долей досуга, праздности.

2. Городские публичные места:

• биржа — место, где люди осуществляют торги прямо на улице (например, есть в Тегеране);

• суд — место, где проходит публичное обсуждение преступления, состязание — так было в античности, сейчас в суды почти не ходят;

• театр — важное духовное место, театр учил играть роль. В СССР в 20-ые годы происходила насильственная театрализация общества, чтобы составить конкуренцию церквям и храмам. После распада СССР количество посетителей театров резко сократилось.

• рынки, кафе, рестораны — большинство рынков перенесено в торговые центры; кафе и рестораны существуют, способствуют коммуникации.

Формальное наличие перечисленных пространств не означает, что перед нами город. Места нужны для формирования главного критерия — городской публики. Городская публика характеризуется созерцательной деятельностью (фланерство, дендизм), чаще собирается в кафе, где мягкая музыка способствует коммуникации.

«У нас не существует городов»

«У нас не существует городов, так как специфика ускоренной советской модернизации привела к тому, что люди только формально становились городскими жителями, они застревали где-то посередине».

В СССР города были не городами, а городскими поселениями — слободами, организованными вокруг предприятий. Поэтому большинство российских городов, будучи формально цельными, на самом деле представляют собой набор различных слобод, общей публики не формируется. В Ярославле есть огромные районы, например, Дзержинский, где люди могут жить в своем мире и нечасто выбираются в центр города — это и есть «слободской» эффект. Любой город, даже маленький, будет разбит на районы, привязанные к тому или иному предприятию.

Такая завязанность города на слободах объясняется тем, что в СССР горизонтом человеческого существования было именно предприятие, которое брало на себя все заботы: решало вопросы с трудоустройством, жильем, питанием, детскими садами и так далее.

Советское общество было корпоративным, и современное общество осталось таким же, что проявляется в его сословном делении: есть универсумы Газпрома, Академии наук, прокуроров, судей и так далее.

Закрепленность людей за сословиями не позволяет сформироваться городу как месту с общими публичными пространствам и общей публикой.

Другой фактор, мешающий формированию города, — это распределенный образ жизни, выработанный в СССР: чтобы жить хорошо, вам нужна квартира, машина и дача. Люди, которые переселились из деревни в город, не полностью отказались от своего сельского образа жизни, но существенно его трансформировали.

Зарплаты до 15 тысяч рублей диктуют существование по распределённому образу жизни: у человека есть свой огород, на котором можно что-то выращивать, затем консервировать и спокойно в течение зимы потреблять. Для большого сегмента населения деньги нужны только для того, чтобы оплачивать услуги ЖКХ. По разным данным, в России около 60 миллионов дачников-огородников — это костяк экономики, который выработался как минимум на протяжении последних 50 лет. Поэтому санкции России не страшны — всегда есть огород.

Дача — еще один элемент, который мешает формированию города. Современная городская культура предполагает, что люди живут за счет того, что они зарабатывают на рынке, в системе рационального раздельного труда. Система, которая существует сейчас, позволяет не зарабатывать много, а зарабатывать сколько-то — чтобы оплатить ЖКХ.

Современный горожанин в современном городе

В теории, современный горожанин существует за счет того, что участвует в сложной системе комплексного разделения труда. Предполагается, что человек не зависит от своего происхождения.

В традиционном обществе образ жизни человека был четко предопределен принадлежностью к клану. В традиционном обществе не существует романтических отношений — все браки заключаются по решению клана. Модерн рождается там, где есть фундаментальный разрыв между человеком и его происхождением. Возможность такого разрыва определяется именно городской экономикой: я сам могу занять место, соответствующее моей воле и моим способностям. Такая система разбивает традиционные отношения.

Современный город — «вещь необычайно комплексная, человек не понимает среду, в которой он живет»; современный горожанин не может объяснить, как устроены механизмы города и объекты, расположенные в нем (ни один человек в мире, например, не может объяснить устройство конкретной видеокамеры, так как это продукт комплексной работы разных узких специалистов). Поэтому современного горожанина отличает чувство потерянности перед сложностью окружения.

Современный горожанин вынужден жить в условиях постоянно нарастающей плотности коммуникации: за день он встречает столько людей, сколько деревенский житель не встретит за всю свою жизнь. Это приводит к стрессу.

Современный горожанин справляется с этой нагрузкой, формализуя и фрагментируя социальные роли, которые становятся все более и более «бедными»: роль папы или дочери утром, затем роль водителя или пассажира, потом роль студента или преподавателя, покупателя в магазине и так далее. Эти роли имеют строго ограниченный функционал (в деревенском магазине можно долго и о многом беседовать с продавцом; в городе это, в первую очередь, создаст дисфункциональность: очередь).

► Ни одна роль не поглощает человека как личность — отсюда проблемы современного горожанина с определением смысла жизни, персональной идентичностью. Как следствие — невротизм, депрессии, потребность в психотерапии.

► Нагруженность ролями приводит к тому, что человек становится все более рассудочным, неэмоциональным, более сдержанным.

► Современный горожанин существует в двух базовых системах коммуникации: право и деньги.

► Человека большого города нельзя ничем удивить, для него характерна чрезвычайная пресыщенность.

► Современный горожанин — чрезвычайно яркая личность. Эта яркость выражается в моде, в поведении, в крашеных волосах. Чтобы обратить на себя внимание, сломать пресыщенность, горожанин должен быть ярким.

► Современный горожанин высоко ценит «вторичные» добродетели: не смелость и отвагу, а, например, пунктуальность.

«Может сложиться впечатление, что современный горожанин — это очень несчастное существо, но есть один принципиальный момент, который перевешивает все негативы: только эта ситуация современного города и современного горожанина является условием того, что мы можем максимально реализовать свою свободу, которая неизвестна ни одной предшествующей цивилизации. Потому что только существование в контексте условий города позволяет нам на свой страх и риск совершить какой-то самостоятельный жизненный путь, который не зависит от наших родителей, клана и нашей ячейки в гражданском обществе».

На реализацию программы «Решаем вместе» ярославские власти в 2018 году потратили семьсот миллионов рублей. Деньги идут на благоустройство дворов, скверов, парков, организацию спортплощадок, ремонт школ и детских садов. Но о том, насколько эффективно тратятся средства, не скажет никто. Даже депутаты Облдумы не знают ответ.

А денежки-то счет любят!

«Вообще, сама идея реализации подобной программы на территории региона отличная, — говорит председатель комитета областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Роман Фомичев. — У нас создан и успешно работает специальный проектный офис, сотрудники которого помогают упростить многие процедуры, связанные с реализацией данной программы в муниципальных образованиях. Радует, что сами люди активно участвуют в проведении всех работ, особенно если речь идет о ремонте дворов. Я нынче сам был свидетелем того, как жители домов по улице Урицкого, помогали приводить в порядок свою территорию, следили за тем, чтобы строители все делали в срок и качественно. Сейчас эти дворы не узнать — нам появились новые тротуары, детские площадки, парковки... Но есть и другая сторона, о ней я тоже хочу сказать. Реализация программы зачастую разбивается об административные барьеры, которые возникают в муниципальных образованиях. В конечном итоге именно местные власти отвечают за то, что делается на их территориях. Понятно, что им тоже приходится несладко, ведь даже проектирование всех работ должно идти в полном соответствии с 44-ФЗ, то есть, с соблюдением всех конкурсных процедур. Это занимает не только время, но и зачастую влияет на качество работ. Это очень хорошо видно на примере ремонта дорог. Но в последние два года и здесь наметились подвижки к лучшему».

Решали вместе. Что получилось в итоге?

Решали вместе. Что получилось в итоге?

Пример организованного пространства в Ярославле — спортивная площадка с детским городком возле библиотеки имени А. П. Гайдара в Заволжском районе

На вопрос, проверяли ли депутаты, насколько эффективно потрачены бюджетные средства, выделенные на программу «Решаем вместе», Роман Фомичев ответил, что «контролирующие органы» в лице прокуратуры следят за этим регулярно. Так-то оно так, но публичного отчета о ходе реализации программы до сегодняшнего дня не видел никто.

«Автомобили, автомобили буквально все заполонили»

Еще один вопрос, которым сегодня во властных кабинетах практически не интересуются, — насколько целесообразно устраивать парковку во дворах домов. Пока автомобилисты побеждают, и часто можно увидеть, что автостоянка примыкает к детской площадке.

Зимой, когда жители домов № 20, 22 и 24 по улице Серго Орджоникидзе в присутствии экс-мэра Ярославля Владимира Слепцова обсуждали проект реконструкции двора, между владельцами автомобилей и «безлошадными» горожанами случился конфликт, едва не переросший в драку. Часть собравшихся проголосовала против строительства парковки своими окнами. Пожилые говорили, что им надоел шум машин, они слышат его с утра до позднего вечера, родители маленьких детей, квартиры которых расположены на нижних этажах, жаловались на загазованность и утверждали, что по этой причине их малыши часто болеют. Однако автомобилисты сумели настоять на своем.

Решали вместе. Что получилось в итоге?

Решали вместе. Что получилось в итоге?

Типичный ярославский двор-парковка с вкраплениями детских площадок

Ярославцам уже привычно, что большая часть их двора — это парковка. Понятно, что финансовые возможности горожан вряд ли позволят в ближайшее время воспользоваться услугами платных парковок, но нельзя не признать: машины практически выселили людей из двора. Практически не осталось зон отдых, нет удобных диванчиков в тени деревьев, как нет их у подъездов, нет столов, за которыми можно поиграть в шахматы или домино. Вокруг спортивных площадок плотными рядами стоят автомобили.

Есть ли будущее у Ярославля?

В Европе все-таки стараются организовать общественные пространства по-другому. В большинстве европейских городов вы не припаркуете машину возле своего дома — где-то из-за небольшой территории двора (земля в черте города дорогая) этого просто не сделать, но если свободное пространство у дома все-таки есть, то его займут либо деревья, либо бассейны.

Детские площадки за рубежом не стремятся поставить в каждом дворе. Но в районе непременно есть место, куда можно прийти с ребенком. Как правило, это сквер с горками, качелями, лестницами. Нередко в самом центре сквера стоит фонтан. В двух шагах от сквера найдется кафе.

Решали вместе. Что получилось в итоге?

Решали вместе. Что получилось в итоге?

Двор дома с коммунальными квартирами в Санкт-Петербурге

Нечто похожее можно увидеть в Петербурге. Петербуржцы, не стесняясь, лежат на газонах и лужайках, там это разрешено. В парках встречаются ручные белки и птицы.

Решали вместе. Что получилось в итоге?

Решали вместе. Что получилось в итоге?

Сквер в Санкт-Петербурге

Сравнивая Ярославль с Петербургом, понимаешь, что мы живем одним днем, не зная, как изменится город через пять лет. И осознавать это очень больно.

Кадровые перестановки чиновников, финансовая и экономическая нестабильность, сама система организации власти не позволяют планировать надолго. Отсюда берутся непонятные решения, принятые явно в угоду текущему моменту. Отсюда стремление очередного мэра заявить о себе хотя бы цветочными сердечками, напоминающими уроки анатомии, хотя бы оградками с медведями, хотя бы разрешением вклинить очередную высотку рядом с лесом или Волжской набережной.

И еще. Кто бы что ни говорил, а ярославцы все-таки далеки от принятия решений даже вопросам, которые они в состоянии решить. Это порождает иждивенчество, равнодушие и неуверенность в своих силах. Когда депутаты муниципалитета частично поменяли публичные слушания на кулуарные обсуждения, это стало заметно. Фактически город людям сегодня не принадлежит. Как его им вернуть, вот главный вопрос.

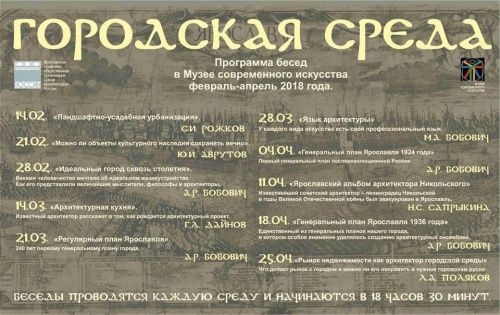

Музей современного искусства «Дом муз» в 2018 году продолжит цикл лекций «Городская среда» о градостроительстве и градоустройстве. Автор проекта — почетный архитектор России, бывший Главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович.

Музей современного искусства «Дом муз» в 2018 году продолжит цикл лекций «Городская среда» о градостроительстве и градоустройстве. Автор проекта — почетный архитектор России, бывший Главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович.

Цикл бесед открыла выставка Аркадия Бобовича «Неслучившийся Ярославль» об архитектурных проектах разных лет, которые никогда не были осуществлены. Встречи проекта «Городская среда» будут идти по средам в 18:30.

Программа лекций

Февраль, 28

18.30

«Идеальный город сквозь столетия». Главный архитектор Ярославля 1986–2008, почетный архитектор России Аркадий Бобович расскажет, как представляли идеальное жизнеустройство мыслители и архитекторы.

Март, 14

18.30

«Архитектурная кухня». Член союза архитекторов России, руководитель"Архитектурного бюро DK» Григорий Дайера откроет, как рождается архитектурный проект.

Март, 21

18.30

«Регулярный план Ярославля». Встреча, посвященная

Март, 28

18.30

«Язык архитектуры». О профессиональном языке расскажет архитектор Марина Бобович.

Апрель, 4

18.30

«Генеральный план Ярославля 1924 года». Как выглядел первый послереволюционный генплан России, расскажет Аркадий Бобович.

Апрель, 11

18.30

«Ярославский альбом архитектора Никольского». Известный советский архитектор Никольский в годы Великой Отечественной был эвакуирован из Ленинграда в Ярославль. Беседу проведет автор монографии «Советская архитектура Ярославля: Реальность и виртуальность» Наталья Сапрыкина.

Апрель, 18

18.30

«Генеральный план Ярославля 1936». О единственном генплане города, в котором особое внимание уделялось архитектурным ансамблям, сообщит Аркадий Бобович.

Апрель, 25

18.30

«Рынок недвижимости как архитектор городской среды». Что делает рынок с городом и можно ли направить его в нужное горожанам русло? Объяснит ярославский архитектор и предприниматель Леонид Поляков.

«Дом муз» работает ежедневно кроме вторника с 11 до 19 часов.

Читайте также: «Ярославское отделение Союза художников разыграет картину Владимира Литвинова».

21 декабря Владимир Слепцов провел встречу с горожанами в КСК «Вознесенский». Встреча называлась «Формирование комфортной городской среды

21 декабря Владимир Слепцов провел встречу с горожанами в КСК «Вознесенский». Встреча называлась «Формирование комфортной городской среды

Проект «Решаем вместе» появился в феврале 2017 года как инструмент предвыборного пиара тогда еще врио губернатора Дмитрия Миронова. На реализацию заложили 650 млн рублей из областного и федерального бюджетов. 387 млн пошло на «совершенствование городской среды», 10,2 млн — на парки и скверы, 34,5 — на ремонт домов культуры, школ и детских садов, 222 млн — на поддержку инициатив населения. Оргкомитет «Решаем вместе» признал запуск проекта успешным и сообщил, что будет продолжение. Депутаты Облдумы по предложению правительства даже увеличили финансирование — добавили 250 млн рублей.

Организационные этапы «Решаем вместе» уложат в три месяца до президентских выборов. Первый этап, подготовительный, завершился 21 декабря. В брошюре, которую выдавали участникам встречи с Владимиром Слепцовым, он описан так: «Составление списка наиболее значимых общественных территорий (всего 36, по 6 на район). Публикация списка территорий». Узнать, что это за 36 территорий, можно было на собрании из анкеты. В их числе парки, скверы, аллеи.

До 31 января «по итогам обсуждения и голосования» жители выберут 18 объектов из списка, по три на район. Утверждается, что голосовать можно будет на сайте «Решаем вместе», на собраниях и встречах (они должны пройти в районах), отыскав анкету и ящик в «общественных местах». Для всех 18 территорий дизайнеры сделают проекты. Напомним, к этой работе правительство привлечет студентов ЯГТУ. Итоги презентуют до 16 марта.

18 марта, в день голосования, будет самое интересное. На избирательных участках горожанам предложат выбрать по одному объекту в районах. «Голосовать»смогут все, кому исполнится 14 лет. Затем голоса посчитают и представят рейтинг из шести

Возникает резонное замечание: зачем нужно тратить столько сил, чтобы в итоге поставить лавочки, поменять плитку и вкрутить лампочки в фонари в парке

Если взглянуть на содержательную сторону вопроса, то непонятно, как власти отбирали 36 проектов. Нет уверенности, что итоговые 18, 6, 1 выберут прозрачно. На встрече с Владимиром Слепцовым 21 декабря молодежь была только в майках волонтеров (2 человека). Большинство аудитории составили пенсионеры, которые плохо понимали, зачем пришли. Анкеты и буклеты лежали на стульях, но ручки никто не предложил. Анонса встречи в принципе не было, например, на сайте мэрии. В разделе событий значилось «Участие во встрече с жителями по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». То есть, горожане просто не знали об этом. На вопрос корреспондента «Яркуба» три пенсионерки отозвались так: «Из [территориальной] администрации был обзвон. И общественные организации звонили». Напоминает то, как в Ярославле часто проходят общественные слушания. Возможно, в ближайшие месяцы о «Решаем вместе»