Лекция

Вниманию ярославцев, гостей Ярославского края и всех неравнодушных, радеющих за возрождение традиционных ремёсел мы представляем эксклюзивную коллекцию женской одежды дизайнера Елены Мосиенко от мастеров фермерского хозяйства «Юрьевское». Премьера коллекции состоялась в Москве на Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия - 2022». Необыкновенно тёплую повседневную одежду из войлока, выполненную из шерсти романовской овечки методом нунофелтинга, а также фантазийные образы ярославских красавиц в расшитых и расписных кокошниках из войлока, дополненные платьями из льняных тканей, продемонстрировал Театр моды «ПОДИУМ» (г. Москва).

Мероприятия проекта "Новая жизнь традиций валяния" реализуется при поддержке Президента РФ и Президентского фонда культурных инициатив @pfci.grants .Читайте также: Коллектив «Юрьевского» принял участие в III Международной научно-практической конференции «Молодежь. Наука. Инновации»

На фотографиях, приложенных к объявлению, трудно разглядеть, что именно за монета выставлена на продажу. Хозяин представил ее кратко: «редчайшая». По виду монеты можно сделать предположение, что ей не одна сотня лет.

Интересно, что стоимость монеты — 1 000 000 рублей. Потенциальному покупателю предлагается кредит.

Это не единственное объявление о продаже редкой монеты. Так, в Ярославле за 100 000 рублей продают монету с портретом Петра I в горностаевой мантии. Отчеканена она была в 1723 году.

В Угличе продается коллекционная монета за миллион рублейВ Угличе продается коллекционная монета за миллион рублейВ Угличе продается коллекционная монета за миллион рублей

В Угличе продается коллекционная монета за миллион рублейВ Угличе продается коллекционная монета за миллион рублейВ Угличе продается коллекционная монета за миллион рублей В Угличе продается коллекционная монета за миллион рублейВ Угличе продается коллекционная монета за миллион рублейВ Угличе продается коллекционная монета за миллион рублей

В Угличе продается коллекционная монета за миллион рублейВ Угличе продается коллекционная монета за миллион рублейВ Угличе продается коллекционная монета за миллион рублей

Читайте другие материалы: Кардиолог из Ярославля назвала безопасную дозировку кофе и алкоголя

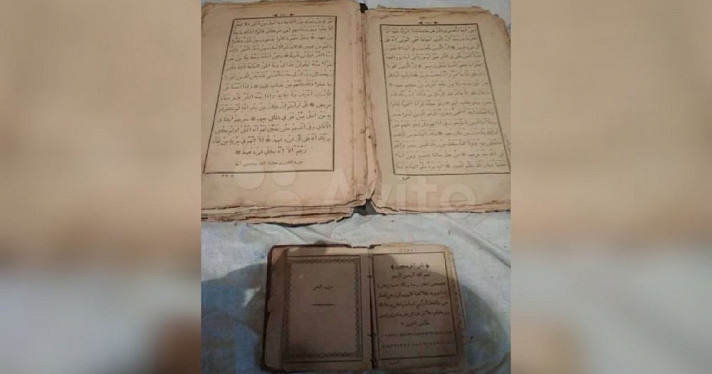

Социальные сети — находка для коллекционеров. На сайтах с объявлениями можно найти много интересного. Так, в Ярославле продают два Корана за два миллиона рублей.

Продавец сообщает, что книги на арабском языке и созданы примерно в 17 веке.

— Передавались по наследству, находились в одном из старых городов в Средней Азии в городе Ош, — подписал владелец.

Посмотреть диковину можно во Фрунзенском районе. Продавец уверен, что она заинтересует коллекционеров.

14 октября в 18:00 состоится лекция «Где искать ярославский кремль? Спасо-Преображенский монастырь, Стрелка или...». Лектором выступит историк Олег Непоспехов, заведующий филиалом «Городской выставочный зал имени Н. А. Нужина». Конспект первой лекции из этого цикла читайте на «Яркубе».

Лекция посвящена главной достопримечательности любого исторического города — кремлю. Речь коснется происхождения и даже правописания слова «кремль». Есть ли кремль в Ярославле? Где локализуются городские укрепления? Что называют кремлем горожане? На эти и другие вопросы вы найдете ответы на лекции.

Лекторий по истории городской среды Ярославля приурочен к 25-летию Городского выставочного зала имени Н.А. Нужина, открытого на самой оживлённой улице города — улице Свободы. Первый сезон лектория построен по проблемному принципу. В плане лектория также предусмотрены лекции, откликающиеся на юбилейные даты памятных событий и явлений. Все темы завязаны на конкретных участках городского пространства.

Расписание следующих лекций:

11 ноября Какая улица в Ярославле — главная?

Волжская набережная/ Кирова — Свободы — пока ещё думаем.

16 декабря Где в Ярославле актуально пройтись в 2021-м

Юбилейные даты на карте Ярославля: 200 лет Н.А. Некрасову и...

13 января Куда держит путь ярославский медведь.

История бытования и поиск смысла городской символики.

17 февраля Почему ярославцы все красавцы?

Ярославец как тип (а как же ярославны?).

17 марта Как ярославская глина обрела голос.

Изразцы и те, кто их изготовил и сохранил.

14 апреля Как Ярославль восстал из пепла.

Почему город выжил после 75 000 артиллерийских ранений.

19 мая Как мы здесь оказались?

25 лет месту, в котором мы так здорово проводим время

Первая лекция посвящена изменениям структуры Ярославля — от древнерусской застройки к регулярной планировке, советскому генплану и постсоветским тенденциям. Лектором выступил историк Олег Непоспехов, заведующий филиалом «Городской выставочный зал имени Н. А. Нужина».

Районы-кварталы. Конспект.

О том, как Ярославль был устроен в разное время.

Мы очень слабо себе представляем, откуда взялся город Ярославль. У нас на все про все есть «Сказание о построении града Ярославля». Получается, что город 11 века, «свидетельство о рождении» ему написали в 18 век, а в 19 его только опубликовали. То есть, это наводит на размышления, но что делать — такая у нас источниковая база.

Все прекрасно знают в общих чертах сюжет «Сказания о построении града Ярославля». Люди, которые здесь жили напустили «зверя лютого» на князя Ярослава Он одолел с божией помощью зверя, и «посрамленные» местные жители были вынуждены признать первенство князя Ярослава, который здесь заложил град. Вот этот вот град он построил на территориях, ограниченных Волгой, Которослью и Медведицким оврагом.

Что же стало с теми язычниками? Сказание акцентирует внимание на том, что они не стали жить в Ярославле. Они переселились в особое место. Предание указывает на церковь Власия. Это самое начало улицы Свободы, там, где была гостиница «Ярославль». И там были церкви Власиевского прихода. Есть мнение, что это своеобразная инверсия — изначально на этом месте язычники поклонялись Велесу. Исходя из этого, можно говорить о первом в истории Ярославля районировании. Были жители, отличные по своему вероисповеданию и социальному облику от населения Ярославля.

И вот город рос и встречал сопротивление природной среды. Место впадения Которосли в Волгу (дельта) сопровождалось многими оврагами и озерами. И та приглаженная территория, где сейчас Даманский остров, в древности была не такой. Люди, осваивая это пространство, встречали препятствия в виде оврагов. Некоторые из них служили гарнцами районов.

Так, Рубленый и Земляной города разделял Медведицкий овраг. Стены Рубленого города (ярославский кремль) были срублены подобно тому, как рубят деревянные избы, поэтому он носил такое название. Границы Земляного города проходили по линии современной Комсомольской улицы и Первомайского бульвара. Овраг Семеновского спуска сейчас называется Красным съездом, Воздвиженский спуск сейчас Флотский.

Город тех лет делился на слободы. Слово слобода очень сложно поддается объяснению. С одной стороны, возникает слово «свобода» — жители слободы освобождались от каких-либо налогов или взносов. В разное время льготы менялись. Вообще государство придумало слободы, чтобы ремесленники тут «что-то делали на государство» и за это имели льготы, но так было не всегда. Иногда государство передавало слободы в использование «сильных мира сего».

Конспект: Олег Непоспехов — о том, как был устроен Ярославль

Конспект: Олег Непоспехов — о том, как был устроен Ярославль

Это дорегулярная планировка Ярославля. Город «вырос» на Волге и Которосли. Слободы этого района были богаты рыбой, и местные жители часто занимались рыбной ловлей. В 1645 году Благовещенская, Зарядье, Киселева, Кондакова, Коровницкая, Петровская, Тверицкая и Толчковая слободы были переданы за успешное ведение переговоров с Литвой и Польшей Алексею Львову-Ярославскому. И он девять лет получал доход от этих посланий. А в 1654 году их передали Василию Бутурлину, который вел переговоры с Богданом Хмельницким. В 1676 году известный боярин Богдан Матвеевич Хитрово получил их же за «разные службы».

Конспект: Олег Непоспехов — о том, как был устроен Ярославль

Конспект: Олег Непоспехов — о том, как был устроен Ярославль

В XVII веке (золотой век Ярославля) город делился на семь сотен, с которых брали налоги. Самой маленькой из ярославских сотен была Городовая — это Рубленый город, нынешняя Стрелка. Там было 184 налогооблагаемых человека — они были мужчинами. Тогда налог брался только с мужского населения. То есть, фактическое число жителей было больше. Самой населенной сотней была Дмитровская. Она простиралась от Угличской дороги (нынешняя улица Свободы) до реки Которосль. Потом сотен стало 10. И названия им давали по знаменитым церквям.

К середине XVIII-го столетия город перестал отвечать новым требованиям. Петр I и его последователи модернизировали Россию. При Екатерине II назрел вопрос о серьезной городской реформе. К тому времени Ярославль уже не раз страдал от пожаров. Во второй половине XVIII-го века отечественная градостроительная мысль пришла к идее о том, что нужно строить регулярные города. По определенным правилам застройки должно быть районирование: административное, торговое, церковное и т.д. Все это легло в основу новой градостроительной политики. Было два плана. Первый появился после пожара 1768 года. Комиссия по каменному строению Москвы и Петербурга представила первый вариант строительства Ярославля. Он не устроил местное купечество. Они не хотели перестраивать уже существующие здания и торговые заведения. Нужна была «политическая воля», которая явилась при назначении генерал Алексея Петровича Мельгунова.

Конспект: Олег Непоспехов — о том, как был устроен Ярославль

Конспект: Олег Непоспехов — о том, как был устроен Ярославль

Это план застройки Ярославля последней четверти начала ХIХ века. Он является реализацией плана 1778 года, который увековечен в бронзовом памятнике на Советской площади. Он более тонко учитывал уже сложившуюся градостроительную ситуацию. Он спрямлял старые линии улиц. Кроме того, автор плана, а считается, что это был Иван Старов, уделил внимание архитектурным доминантам. Каждая улица начиналась и заканчивалась храмом. Между ними была визуальная «перекличка». Он уделил внимание административным центрам. Из кремля «центр» был перенесен на Ильинскую площадь к Церкви Ильи пророка. Здесь появились присутственные места и должен был быть дворец наместника. Его начали строить, но в итоге простроили гостиный двор и здание полицейской части, а дворец наместника возродился в виде Губернаторского дома.

Появилось разделение города на различные зоны и своеобразное социальное расслоение в городе. Те, кто не могли выстроиться в камне, а требовалось, чтобы в Земляном городе строились только каменные здания во избежание пожарной опасности, переселялись на окраины. И от этого силуэт Ярославля с Волги пострадал. Если до этого он был весь усеян церквами, то с переселением они лишались прихожан и переносились на окраины. Изменился и социальный состав центра города.

Все это выровнялось только в эпоху модерна, когда центр застраивался доходными домами и в них жили те, кто просто арендовали помещения.

Также как пример другой социальной дифференциации можно назвать Волжский бульвар на набережной. Так, туда не пускали лиц в неподобающей одежде и из нижний чинов. Нижние чины — это солдаты. Их туда не пускали, но, с другой стороны, у них была огромная Плац-парадная площадь.

Конспект: Олег Непоспехов — о том, как был устроен Ярославль

Конспект: Олег Непоспехов — о том, как был устроен Ярославль

Было также полицейское деление города, когда для того, чтобы следить за порядком, нужно было территорию разделить. Сначала Екатерина II утвердила устав благочиния (полицейский) в 1782 году. А потом его усовершенствовали при Александре II. При Екатерине город делился на части, каждая из которых включала от 200 до 700 дворов. За них отвечал частный пристав. Части делились на кварталы.

В следующей реформе 19 века добавилась единица «околоток». Позже ввели околоточного надзирателя. Самый маленький, по традиции, — рубленый горд. Это был даже не целый околоток, а три квартала из него. Это деление просуществовало до 1917 года, но советская эпоха все изменила, и политика градостроительная была очень противоречива. Были проекты генерального плана «Города будущего», который начал реализовываться в виде Бутусовского поселка в конце 20-х. Архитектурный ансамбль советской эпохи представлен на улице Советской — здания сталинского ампира. Мы знаем, что в те времена большинство населения жило в «бараках». Попытки обеспечить каждую семью квартирой реализовались в строительстве многочисленных безликих микрорайонов , из которые несмотря на политические установки на отсутствие излишеств, архитекторы старались создать что-то человечное. В те времена появились районы в современном смысле этого слова.

Расписание следующих лекций:

14 октября Где искать ярославский кремль?

Спасо-Преображенский монастырь, Стрелка или...

11 ноября Какая улица в Ярославле — главная?

Волжская набережная/ Кирова — Свободы — пока ещё думаем.

16 декабря Где в Ярославле актуально пройтись в 2021-м

Юбилейные даты на карте Ярославля: 200 лет Н.А. Некрасову и...

13 января Куда держит путь ярославский медведь.

История бытования и поиск смысла городской символики.

17 февраля Почему ярославцы все красавцы?

Ярославец как тип (а как же ярославны?).

17 марта Как ярославская глина обрела голос.

Изразцы и те, кто их изготовил и сохранил.

14 апреля Как Ярославль восстал из пепла.

Почему город выжил после 75 000 артиллерийских ранений.

19 мая Как мы здесь оказались?

25 лет месту, в котором мы так здорово проводим время.

- «В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея

- «Сложно представить сельское хозяйство без романовской овцы». Ярославский фермер о достоинствах, проблемах и возможностях дальнейшего развития местной породы

- «Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

- Люди удивляются, когда узнают, что мы из России: группа Ocean Jet о поисках стиля, творчестве на расстоянии и сотрудничестве с Александром Петровым

- «Проклятье морей», Летучий голландец, пираты и полет над залом: Виталий Дубинин и Юрий Соколов рассказали о грандиозном шоу «Арии»

- «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров

- «Обмен энергиями посредством искусства»: ярославский художник Илья Ноль о своем искусстве, психике и восприятии

В историческом центре Ярославля на Волжской набережной расположен музей Орлова. Вадим Юрьевич, почетный гражданин города и меценат, имя которого и носит музей, на протяжении 25 лет собирал свою коллекцию фарфора, чугунного литья, серебра и предметов быта. Интерес представляет и здание, где расположены эти экспонаты. Музей находится в бывшем Доме общества врачей — отреставрированном федеральном памятнике архитектуры XVII-XIX вв.

История дома

История старинного дома на Волжской набережной начинается с XVII века. Сначала это был купеческий особняк, позже списанный в городской магистрат за долги. Почти целый век дом сдавался в наём, а в конце XIX века по инициативе купца Трунова был отдан обществу ярославских врачей. В то время работники здравоохранения били тревогу по поводу высокой смертности женщин-рожениц и младенцев. Так, благодаря Трунову, в Ярославле открылась первая бесплатная больница для приходящих больных, а также начали проводиться акушерские курсы. В начале XX века рядом построили роддом, а здесь было основано отделение патологий беременных и лаборатория.

В конце 90-х больница закрылась, так как дом был признан аварийным. Долгое время здание было заколочено, и лишь в начале 2014 года было принято решение продать дом.

Именно в это время в судьбе дома и появляется Вадим Юрьевич Орлов, который выступил с инициативой купить его. Завод «Ярославский технический углерод», где он в то время работал директором, на вырученные средства приобрел этот памятник культуры в аварийном состоянии. Четыре года ушло на то, чтобы привести дом в порядок: был создан проект реставрации и перепланировки здания под музей.

«К сожалению, в 2016 году Вадима Юрьевича не стало, поэтому музей открывали уже без него. Но идея была доведена до конца, ведь это была его последняя мечта — разместить свою коллекцию и показывать ее ярославцам и гостям города!» — рассказала Анна Орлова, директор музея.

Коллекция Вадима Юрьевича Орлова

Свою коллекцию Вадим Юрьевич собирал на протяжении 25 лет. Что-то он находил сам, что-то ему привозили друзья. На момент покупки здания коллекция Орлова просто не вмещалась в его дом. Именно поэтому Вадим Юрьевич принял решение основать музей, где смог бы представить все собранные предметы декоративно-прикладного искусства.

Первый зал музея является мемориальным. С согласия родственников в нем выставлены некоторые награды Вадима Юрьевича - от города, области, Русской православной церкви, и даже от двух российских президентов.

Розовый зал европейского фарфора

В основном коллекция Орлова представлена изделиями из фарфора — более двух с половиной тысяч единиц хранения. Именно поэтому ему посвящены сразу несколько залов музея. Первый — розовый зал европейского фарфора. Здесь представлены статуэтки из Германии и Франции. Европейский фарфор — это фарфор пасторальный, в нем запечатлены любовные сюжеты.

«Если говорить о фарфоровых статуэтках, то, как правило, они не придумываются, а всегда имеют графический первоисточник. Это может быть картина. Как, например, здесь — полотно „Молочница“. Образ очень известный и эксплуатируемый», — рассказала директор музея.

Коллекция русского фарфора Вадима Юрьевича

Следующие несколько залов музея посвящены уже русскому фарфору. При посещении сотрудники музея расскажут вам историю появления фарфора в России, о Франце Гарднере, основавшем первую фарфоровую фабрику в Вербильцах, а также о том, как ему удалось вытеснить европейский и китайский фарфор с российского рынка.

За стеклянными витринами десятки статуэток от известнейших производителей того времени — заводов Гарднера, Сафронова, Попова и Кузнецова. Вы узнаете обо всех уникальных предприятиях фарфорового производства, которые когда-либо существовали на территории России, а также про фаянс — «фарфор для бедных».

Поведают гостям музея и о том, как предметы украшения стали приобретать функциональное значение. Например, особую популярность приобрели различные масленки, карандашницы, сервизы, вазы и многое другое

«Вышел такой журнал „Волшебный фонарь“ с русскими уличными торговцами. И по образцу этого издания Гарднер делает целую серию жителей города и села. Именно это становится переворотом в истории русского фарфора. В нем, наконец, появляются узнаваемые и привычные типажи и сюжеты», — объяснила Анна Орлова.

Некоторым экспонатам музея более двухсот лет. Их никто не улучшал и не обновлял. Здесь они представлены именно в том виде, в котором были первоначально, лишь немногие отреставрированы.

«Я думаю, что причиной коллекционирования Вадима Юрьевича все-таки была его глубокая любовь к России», — поделилась Анна Орлова, подходя к стендам, где расположены статуэтки из серии «Народов России».

Одной из интереснейших частей коллекции Орлова является фарфоровая серия «Народы России». В 1862 году этнограф-географ Ф. Х. Паули, объездив всю территорию Российской Империи, составил атлас «Этнографическое описание народов России». По его мотивам в 1870-1930 годах Гарднер выпустил серию фарфоровых статуэток, в которую входили фигурки татар, калмыков, цыган, курдов и многих других народностей.

К сожалению, архив Гарднера сгорел, и в настоящее время не осталось никаких данных о том, сколько фигурок включала в себя данная серия. Собранная Орловым коллекция является настоящей гордостью музея, так как считается самой большой из частных и насчитывает 44 статуэтки.

И все же главным экспонатом музея считается сам дом, имеющий более чем трёхсотлетнюю историю. Очень интересной и удачной задумкой Орлова было сделать окна в полу при перепланировке здания под музей. Ему хотелось, чтобы посетителям открывался вид на сводчатые потолки подвала дома. Таким образом, каждый желающий теперь может полюбоваться уникальной архитектурой XVII века и в прямом смысле заглянуть в историю.

Коллекция Орлова позволяет гостям совершить путешествие по страницам истории параллельно с перемещением по залам музея. Рассматривая экспонаты, можно проследить за тем, как менялось качество декоративно-прикладного искусства, а также умонастроение и идеология страны.

Онлайн экскурсия: Музей Орлова и Дом общества врачей

Онлайн экскурсия: Музей Орлова и Дом общества врачей

«Это панно выполнено к 20-летию Октябрьской революции. Такие вещи, как правило, делались по госзаказу или к памятным датам. Во всем декоративно-прикладном искусстве того времени речь шла не о красоте, а о необходимости продвижения идей труда и продолжении дела партии», — объяснила директор музея.

Коллекция чугуна уральских литейных заводов

Если фарфор уместно назвать «женской» коллекцией, то коллекция изделий из чугуна, расположенная в подвале музея, по праву может считаться «мужской». В нескольких залах представлены разнообразные фигуры коней, военных, охотников и многие другие. Женщин в этом зале заворожит своей красотой кованая чугунная мебель.

Выставка «Ложкоредкости»

В настоящий момент в музее Орлова размещена привозная выставка «Ложкоредкости» из собрания Музея ложки.

Татьяна Бегунова из Владимира коллекционирует эти предметы с 16-летнего возраста: началось с того, что на день рождения мама подарила ей четыре сувенирные ложки. Сейчас коллекция девушки насчитывает более двадцати тысяч экземпляров из разных материалов и стран.

В коллекцию входят ложки, выполненные по мотивам сказок народов мира, с героями рассказов Чарльза Диккенса, с мультипликационными персонажами и героями кино.

На выставке представлена серия ложек, посвящённая исчезающим голландским ветряным мельницам. Сувениры выполнены для привлечения внимания общества к этой проблеме.

Текст подготовила Ева Геворгян.

Региональная программа Открытого лектория «Культура 2.0» запущена в 2019 году. Выездные сессии прошли в Екатеринбурге, Калининграде и Ульяновске. Ярославль выбрали, потому что в области реализуется программа развития культуры и туризма, одной из целью которой стало сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в профильных сферах.

Приглашенные на дискуссию в Ярославль эксперты — руководитель Детского Центра Еврейского музея и центра толерантности Ирина Дворецкая, руководитель Детского центра Музея Москвы Юлия Григорьева, старший научный сотрудник образовательного отдела Дарвиновского музея Любовь Сурина и главный специалист научно-просветительского отдела Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Римма Газе — ответят на несколько вопросов. Например, можно ли научить ребенка получать удовольствие от общения с музеем, какие новые формы работы с детьми стоит использовать, как найти баланс между просвещением и развлечением.

Встреча открытая, для входа нужно зарегистрироваться по ссылке.

Юрий Сапрыкин поговорит с ярославцами о том, как новый язык эмоций меняет правила общения — то, что вчера воспринимали нормально, сегодня осуждается в ключе издевательства и травли. Что стоит за разговором о чувствах и как это влияет на медиа и этику поведения в соцсетях? Почему собеседников травмируют чужие мнения? Где граница между оценочными суждениями и травлей? Как оскорбленные чувства становятся фактором большой политики? Все ли эмоции одинаково полезны?

Организатор лекций «The Earth Is Flat — Kак читать медиа?» — Гете-Институт в Москве и портал COLTA. RU, поддержку оказывает Европейский союз. Проект направлен на развитие медиаграмотности и критического мышления, охватывает 15 российских регионов, включает цикл публичных лекций для интересующихся современной медиакоммуникацией, серию мастер-классов по развитию медиаграмотности у подростков и учителей, онлайн-мероприятия для студентов медийных и гуманитарных специальностей.

Лекция Юрия Сапрыкина начнется в 17 часов. Слушателям нужно будет зарегистрироваться.

Фотография Саши Карелиной

Открытая лекция философа, урбаниста, профессора факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Виталия Куренного прошла в Ярославской областной библиотеке имени Некрасова 20 мая. Лектор и слушатели рассуждали, есть ли в России города и кто такой современный горожанин. «Яркуб» записал конспект разговора.

Из истории городов

Цивилизация модерна — цивилизация, которая впервые стала городской. Город начинает развиваться быстрыми темпами. В России перелом произошел в сталинскую эпоху. До революции города развивались последовательно (до 1917 года в городах жило около 20% населения), в середине 20-х годов — происходит «чудовищный взрыв урбанизации». Население городов удваивается. В 1961 году в СССР число городских жителей впервые превосходит количество деревенских — в городах живет около 100 миллионов человек. Культура шестидесятых маркируется ростом городов.

Возникает вопрос: был ли город готов переварить такое количество людей?

Критерии города

1. Население обладает большой долей досуга, праздности.

2. Городские публичные места:

• биржа — место, где люди осуществляют торги прямо на улице (например, есть в Тегеране);

• суд — место, где проходит публичное обсуждение преступления, состязание — так было в античности, сейчас в суды почти не ходят;

• театр — важное духовное место, театр учил играть роль. В СССР в 20-ые годы происходила насильственная театрализация общества, чтобы составить конкуренцию церквям и храмам. После распада СССР количество посетителей театров резко сократилось.

• рынки, кафе, рестораны — большинство рынков перенесено в торговые центры; кафе и рестораны существуют, способствуют коммуникации.

Формальное наличие перечисленных пространств не означает, что перед нами город. Места нужны для формирования главного критерия — городской публики. Городская публика характеризуется созерцательной деятельностью (фланерство, дендизм), чаще собирается в кафе, где мягкая музыка способствует коммуникации.

«У нас не существует городов»

«У нас не существует городов, так как специфика ускоренной советской модернизации привела к тому, что люди только формально становились городскими жителями, они застревали где-то посередине».

В СССР города были не городами, а городскими поселениями — слободами, организованными вокруг предприятий. Поэтому большинство российских городов, будучи формально цельными, на самом деле представляют собой набор различных слобод, общей публики не формируется. В Ярославле есть огромные районы, например, Дзержинский, где люди могут жить в своем мире и нечасто выбираются в центр города — это и есть «слободской» эффект. Любой город, даже маленький, будет разбит на районы, привязанные к тому или иному предприятию.

Такая завязанность города на слободах объясняется тем, что в СССР горизонтом человеческого существования было именно предприятие, которое брало на себя все заботы: решало вопросы с трудоустройством, жильем, питанием, детскими садами и так далее.

Советское общество было корпоративным, и современное общество осталось таким же, что проявляется в его сословном делении: есть универсумы Газпрома, Академии наук, прокуроров, судей и так далее.

Закрепленность людей за сословиями не позволяет сформироваться городу как месту с общими публичными пространствам и общей публикой.

Другой фактор, мешающий формированию города, — это распределенный образ жизни, выработанный в СССР: чтобы жить хорошо, вам нужна квартира, машина и дача. Люди, которые переселились из деревни в город, не полностью отказались от своего сельского образа жизни, но существенно его трансформировали.

Зарплаты до 15 тысяч рублей диктуют существование по распределённому образу жизни: у человека есть свой огород, на котором можно что-то выращивать, затем консервировать и спокойно в течение зимы потреблять. Для большого сегмента населения деньги нужны только для того, чтобы оплачивать услуги ЖКХ. По разным данным, в России около 60 миллионов дачников-огородников — это костяк экономики, который выработался как минимум на протяжении последних 50 лет. Поэтому санкции России не страшны — всегда есть огород.

Дача — еще один элемент, который мешает формированию города. Современная городская культура предполагает, что люди живут за счет того, что они зарабатывают на рынке, в системе рационального раздельного труда. Система, которая существует сейчас, позволяет не зарабатывать много, а зарабатывать сколько-то — чтобы оплатить ЖКХ.

Современный горожанин в современном городе

В теории, современный горожанин существует за счет того, что участвует в сложной системе комплексного разделения труда. Предполагается, что человек не зависит от своего происхождения.

В традиционном обществе образ жизни человека был четко предопределен принадлежностью к клану. В традиционном обществе не существует романтических отношений — все браки заключаются по решению клана. Модерн рождается там, где есть фундаментальный разрыв между человеком и его происхождением. Возможность такого разрыва определяется именно городской экономикой: я сам могу занять место, соответствующее моей воле и моим способностям. Такая система разбивает традиционные отношения.

Современный город — «вещь необычайно комплексная, человек не понимает среду, в которой он живет»; современный горожанин не может объяснить, как устроены механизмы города и объекты, расположенные в нем (ни один человек в мире, например, не может объяснить устройство конкретной видеокамеры, так как это продукт комплексной работы разных узких специалистов). Поэтому современного горожанина отличает чувство потерянности перед сложностью окружения.

Современный горожанин вынужден жить в условиях постоянно нарастающей плотности коммуникации: за день он встречает столько людей, сколько деревенский житель не встретит за всю свою жизнь. Это приводит к стрессу.

Современный горожанин справляется с этой нагрузкой, формализуя и фрагментируя социальные роли, которые становятся все более и более «бедными»: роль папы или дочери утром, затем роль водителя или пассажира, потом роль студента или преподавателя, покупателя в магазине и так далее. Эти роли имеют строго ограниченный функционал (в деревенском магазине можно долго и о многом беседовать с продавцом; в городе это, в первую очередь, создаст дисфункциональность: очередь).

► Ни одна роль не поглощает человека как личность — отсюда проблемы современного горожанина с определением смысла жизни, персональной идентичностью. Как следствие — невротизм, депрессии, потребность в психотерапии.

► Нагруженность ролями приводит к тому, что человек становится все более рассудочным, неэмоциональным, более сдержанным.

► Современный горожанин существует в двух базовых системах коммуникации: право и деньги.

► Человека большого города нельзя ничем удивить, для него характерна чрезвычайная пресыщенность.

► Современный горожанин — чрезвычайно яркая личность. Эта яркость выражается в моде, в поведении, в крашеных волосах. Чтобы обратить на себя внимание, сломать пресыщенность, горожанин должен быть ярким.

► Современный горожанин высоко ценит «вторичные» добродетели: не смелость и отвагу, а, например, пунктуальность.

«Может сложиться впечатление, что современный горожанин — это очень несчастное существо, но есть один принципиальный момент, который перевешивает все негативы: только эта ситуация современного города и современного горожанина является условием того, что мы можем максимально реализовать свою свободу, которая неизвестна ни одной предшествующей цивилизации. Потому что только существование в контексте условий города позволяет нам на свой страх и риск совершить какой-то самостоятельный жизненный путь, который не зависит от наших родителей, клана и нашей ячейки в гражданском обществе».

Лекция Татьяны Злотниковой — возможность обсудить малоизвестное и узнать новое об известном. «Театр — дело живое и странное. Разговор о нем — дело тоже живое, возможно, и странное», — считают организаторы.

Профессор будет говорить о том, почему театр — это сфера загадок, что представляет собой современный театр, чем своеобразна русская драма, каковы составляющие русской режиссерской парадигмы; о парадоксальности русской актерской парадигмы и преданности актеров профессии; о том, чем может быть театр: зрелищем, развлечением, сферой творческой самореализации, видом искусства, дискурсом миропонимания.

«Но в России театр должен просто быть», — говорится в анонсе лекции. Организаторы подчеркнули: «Расширение круга обсуждаемых явлений — вопрос инициативы участников встречи».