Рго

15 февраля в Ярославском государственном медицинском университете состоялось очередное заседание Ярославского областного отделения Русского географического общества, на котором выступила ученая Елена Сергеевна Павлова с докладом о генофонде популяции жителей Ярославской области.

Исследовательница рассказала, сохранились ли следы финно-угорского и тюркского влияния в генофонде русского населения Ярославской области. Для своего исследования Елена Сергеевна совместно с другими учеными выбрала три этнические группы: мологжане, сицкари и кацкари. От нескольких представителей каждой группы исследователи взяли генетический материал. Важное требование, которое соблюдалась: предки по мужской линии в течение трех поколений должны проживать в исследуемой местности. К примеру, сицкари живут в деревнях по берегам реки Сить — в Брейтовском и Некоузском муниципальных районах.

Далее были выдвинуты гипотезы о происхождении сицкарей. Во-первых, считается, что представители этой субэтнической группы являются потомками татаро-монгольских воинов, осевших по берегам реки Сить. Именно этой версии и придерживаются сами сицкари. Другая гипотеза гласит, что они — потомки карел, переселенных на данную местность в XVII веке.

К слову, неизвестно, к какому времени относится формирование этнонима «сицкари», однако в XII-ХIII веках происходит формирование территориально-обособленных общностей, название которых связано с рекой Сить. Вероятно, этноним связан не столько с названием реки, сколько с владениями князей Сицких.

Исходя из результатов ДНК-тестов, ученые пришли к выводу, что сицкари — пришлое население, мигрировавшее в бассейн реки Сить во времена Средневековой России в начале XVI века с территории Великого княжества Литовского.

Полученные результаты гласят, что в ДНК мологжан сохранились гены финно-угров, что роднит их с северными народами России. Кацкари же ближе к жителям центральной части страны. Это говорит о том, что кацкари формируют этническое самосознание на современном этапе. А тюркский след на территории Ярославской области и вовсе отсутствует.

Доклад Елены Сергеевны вызвал неподдельный интерес и бурные обсуждения среди собравшихся членов РГО. Многие отметили, что исследование несет огромный вклад в национальное самоопределение народов и имеет дальнейшие перспективы для изучения генофонда других малых этнических групп на территории региона.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

11 января стартовал IX всероссийский фотоконкурс «Самая красивая страна». Он посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Работы принимаются Русским географическим обществом до 16 апреля 2023 года.

Данный конкурс считается самым масштабным и самым эмоциональным российским фотоконкурсом дикой природы. Работы участников формируют огромную впечатляющую картину отечественной природы, вызывающей бурю эмоций и побуждающей к путешествию.

Основная тема — природа, однако есть и номинации, в которых можно рассказать о соотечественниках и истории их жизни. «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Магия стихии», «Россия с высоты птичьего полета», «Россия в лицах», «Живой архив», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Макромир» и «Снято на смартфон» — перечень номинаций действительно впечатляет. Главное условие — все работы должны быть сделаны на территории России. А стать участником может любой.

Работу каждого участника рассмотрит экспертная комиссия, состоящая из профессиональных фотографов и фоторедакторов. Финалистов определят эксперты, после чего члены жюри выберут победителей. Они получат по 250 тысяч рублей. Работы всех финалистов будут опубликованы в красочном фотоальбоме и примут участие во всемирных выставках. А из всех работ участников традиционно создадут коллективный портрет России.

Фото: photo.rgo.ru

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

21 декабря на Естественно-географическом факультете ЯГПУ им. К. Д. Ушинского состоялось очередное открытое заседание Ярославского отделения Русского географического общества, на котором писатель-натуралист Юрий Васильевич Маслов-Острович представил книгу «Степи, прерии, пампасы. Один день жизни исчезающего биома».

Как рассказал сам Юрий Васильевич, его научно-популярная книга повествует о природе, о диких растениях и животных, обитающих в степях, прериях и пампасах. В первую очередь это произведение для детей, в котором автор показывает юным читателя места, где еще сохранились эти удивительные биомы — в России, где степи когда-то простирались на тысячи километров: от Курской и Белгородской областей до Забайкалья и Приамурья, а также в Казахстане, Аргентине, США, Китае, Венгрии и даже Новой Зеландии, где степь называется туссоки.

Книга «Степи, прерии, пампасы» — путешествие в мир пушистого ковыля, лошадей Пржевальского и буйволов, обитающих в Йеллоустонском национальном парке. Юрий Маслов-Острович провел экскурсию по самым главным степным заповедниками и национальным паркам мира во все времена года, рассказал о хрупкости исчезающей экосистемы и о том, как важно сохранить и восстановить ее флору и фауну.

— Если исчезнут реальные природные степи, прерии и пампасы, то мы потеряем большой кусок нашей природы, потому что не каждое животное и растение может выдержать смену обстановки. Мы воспринимаем степь как территорию для пахоты, в советские времена она была распахана больше, чем нужно. В результате степные ветра снесли чернозем, большие куски степи были уничтожены, — рассказал Юрий Васильевич. — Человек только брал, не обращая внимания на то, что степь исчезает, умирает. Лишь совсем недавно люди стали создавать степные заповедники и национальные парки.

Писатель-натуралист не раз акцентирует внимание, что сейчас недостаточно лишь охранять степи — необходимы мероприятия по восстановлению исчезающего биома, возрождение исчезающих видов животных и растений, нужно восстановить загубленную почву.

Рассказ о степях и прериях сопровождают иллюстрации художницы Инги Христич, которой удалось сделать так, что каждый разворот книги — удивительная картина, отдельная история.

Фото: Яркуб, Издательство «Пешком в историю»

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

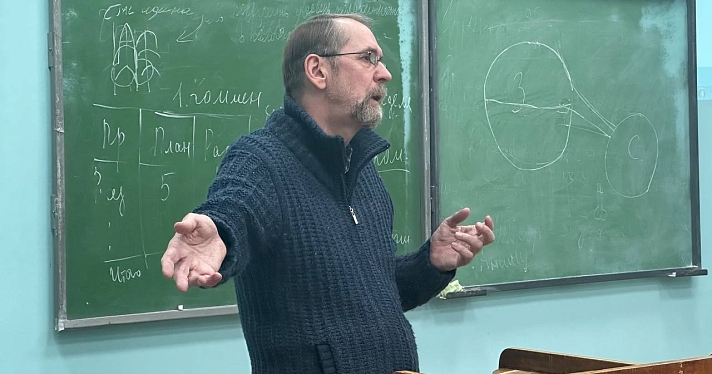

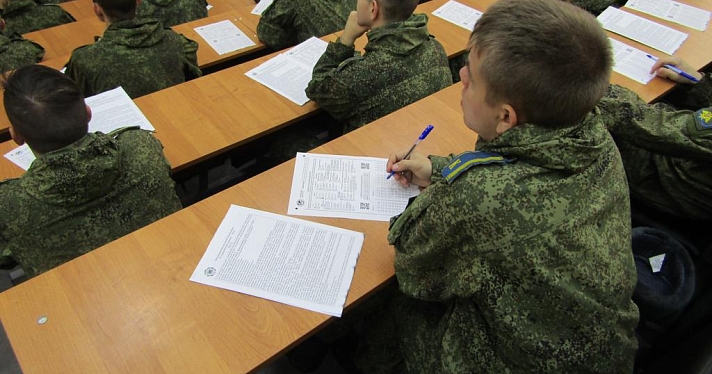

31 октября жители Ярославля приняли участие в Географическом диктанте, организованном Русским географическим обществом. Решить задания международной просветительской акции в городе можно было на нескольких площадках.

Участниками диктанта стали школьники, студенты и курсанты, преподаватели высших учебных заведений и учителя средних школ. Всем им предстояло продемонстрировать свои знания в российской географии, истории и культуры и ответить на 40 тематических вопросов за 40 минут.

Слоган диктанта «Мой край. Моя страна. Мои открытия» четко определяет цели этого мероприятия: популяризация географических знаний и повышение интереса к родной стране.

В Ярославле для написания диктанта было организовано несколько площадок: Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, ЯрГУ им. П. Г. Демидова, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.

Пройти задания «Географического диктанта» можно онлайн до 10 ноября.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Со дня рождения ростовского купца, историка, музейного деятеля, первого члена Русского географического общества и гражданина, оставившего заметный след в истории культуры Ярославской губернии, Андрея Александровича Титова 28 октября 2022 года исполнилось 178 лет. В этот день в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» прошел круглый стол, посвященный обсуждению идеи создания в Ростове Музейного центра «Дом А. А. Титова». В заседании приняли участие в том числе потомки Андрея Александровича Титова — Кристиан Танон (Франция) и Клер Джордан (Бельгия).

В основе концепции идеи — сохранение наследия уникальной личности, оставившей глубокий след в истории края и всей страны. Кроме того, «Дом Титова» в современную эпоху должен стать заметным культурным и научным учреждением по собиранию, изучению и популяризации наследия выдающегося ученого. Таким образом, в итоге Центр будет продвигать культурное наследие Ростова и всей Ярославской области в целом.

В ходе круглого стола «Музейный центр „Дом А. А. Титова“: от замысла к реализации» прошла торжественная передача Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына в дар «Ростовскому кремлю» уникального фонда книг русского зарубежья, в общем количестве 500 экземпляров. Эти книги увидели свет с начала 1920-х годов в издательствах Парижа, Берлина, Белграда, Праги, Нью-Йорка и других центрах русской эмиграции. Сегодня же эти редкие издания являются книжными памятниками. Планируется, что все они пополнят фонд «Дома Титова».

— Дом-музей объединит несколько музейных направлений и может стать источником вдохновения для новых созиданий, — сказал заведующий редакционно-издательским центром «Ростовского кремля» Ярослав Смирнов.

Также в ходе заседания было подписано соглашение о сотрудничестве «Ростовского кремля» и Государственного архива Ярославской области по созданию электронного депозитария наследия Титова, а также представлена выставка «Труды и издания А. А. Титова: из собрания И. Н. Синюшкина».

Кроме того, участникам круглого стола о деятельности Андрея Александровича Титова рассказал председатель ярославского отделения Русского географического общества Михаил Витальевич Ильин. Как удалось установить в ходе работы с архивными документами, Андрей Александрович является первым действительным членом Императорского Русского географического общества на Ярославской земле. Уведомление об избрании содержится в письме, датированным 6 апреля 1883 года. Этот документ хранится в Государственном архиве Ярославской области и является первым официальным упоминанием об избрании в члены РГО жителя Ярославской губернии.

Отметим, дом Титова на Покровской улице в Ростове при жизни его владельца был центром многих культурных инициатив и преобразований в городе. Постепенно о них узнавали не только за пределами региона, но и за границей. Спасенный Ростовский кремль и созданный в нем музей, собранная частная коллекция рукописей, ставшая крупнейшей в России, — лишь некоторые ярчайшие примеры деятельности Андрея Александровича.

Сегодня это здание — выявленный памятник культурного наследия регионального значения. Он несет в себе широкие возможности не только для культурной и научно-практической деятельности, но и для развития туризма в провинциальном городке.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

- «В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея

- «Сложно представить сельское хозяйство без романовской овцы». Ярославский фермер о достоинствах, проблемах и возможностях дальнейшего развития местной породы

- «Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении

- Люди удивляются, когда узнают, что мы из России: группа Ocean Jet о поисках стиля, творчестве на расстоянии и сотрудничестве с Александром Петровым

- «Проклятье морей», Летучий голландец, пираты и полет над залом: Виталий Дубинин и Юрий Соколов рассказали о грандиозном шоу «Арии»

- «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров

- «Обмен энергиями посредством искусства»: ярославский художник Илья Ноль о своем искусстве, психике и восприятии

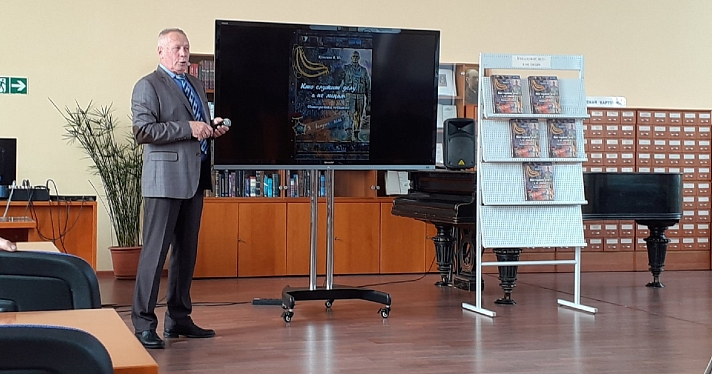

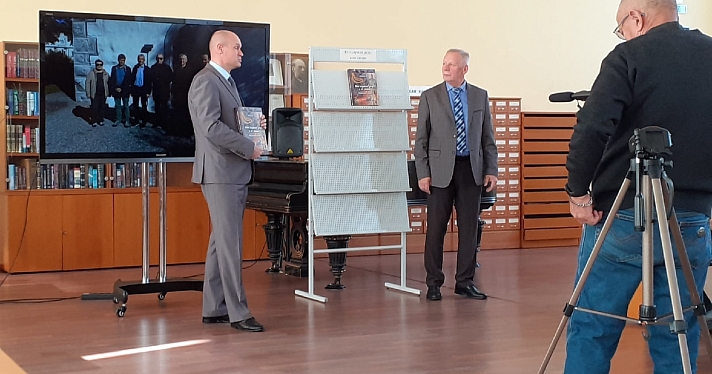

18 сентября в Центральной городской библиотеке Рыбинска прошла презентация книги Кузнецова Валерия Юрьевича «Кто служит делу, а не лицам».

В Рыбинске состоялась презентация книги о земляках, погибших в горячих точках

В Рыбинске состоялась презентация книги о земляках, погибших в горячих точках

Фото: Издательство «Цитата Плюс» / VK

— Эта книга — отчет о десятилетнем труде. В ней показано и рассказано о сохранении памяти и увековечивании подвигов неизвестных воинов, погибших при исполнении своего долга, — рассказывает Валерий Юрьевич.

В своем труде Валерий Кузнецов показал много уникальных снимков из личного архива о работе добровольцев по поиску пропавших без вести и проведению значимых мероприятий в Ярославской области, Рыбинске и других государствах, включая Беларусь и Афганистан.

— Сюда вошли фотографии из четырех экспедиций в Афганистан. Они были организованы для создания объекта памяти солдатам, который открылся в 2014 году в Кабуле. В экспедициях мы посетили места, где погибли наши земляки. Также есть снимки из поездки 2020 года в Витебск, где наши соотечественники погибли во время операции «Багратион» в 1944 году, — вспоминает автор.

В Рыбинске состоялась презентация книги о земляках, погибших в горячих точках

В Рыбинске состоялась презентация книги о земляках, погибших в горячих точках

Фото: Валерий Кузнецов

В этом издании увековечена память о погибших в горячих точках земляках и собраны документы и фрагменты переписок с различными ведомствами.

Валерий Юрьевич отметил, что книга рассказывает о поступках людей, содействующих сохранению памяти и истории подвигов народа.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

К Международному дню благотворительности «Арзамас» запустил новый подкаст-проект «Путеводитель по благотворительной истории России XIX века».

Профессор ЯрГУ им. П. Г. Демидова и член Русского географического общества Марасанова Виктория Михайловна рассказала о трех достопримечательностях Ярославля.

В каждом рассказе — история конкретного дома, тех, кто его построил, учреждений, которые в нем находились, и благотворительной инициативе.

Фото: pastvu.com

Первый рассказ о Доме призрения ближнего, построенном в Ярославле по инициативе первого ярославского генерал-губернатора Алексея Мельгунова.

Ярославский Дом призрения ближнего никогда не появился бы, если бы Екатерина II не провела губернскую реформу и в Ярославль не приехал генерал-губернатор Алексей Мельгунов. Но средств для строительства не было, как и подходящего здания — его надо было строить на деньги, которые собирали с благотворителей.

Здание выдержано в стиле классицизма, и оно вполне стандартное: нет колонн и портиков, строение двухэтажное, в центральной части поднимается до трех этажей. Открылся дом в 1786 году.

В нем поселились ярославские сироты. И раз там жили дети, то была нужна и школа. Два года в ней осваивали чтение и письмо, потом еще два года изучали арифметику, геометрию, грамматику и Закон Божий. Постепенно круг предметов расширялся: добавился рисовальный класс, потом — обучение пению и география.

В доме для воспитанников было все самое необходимое: и жилые комнаты, и бальный зал. Была при доме призрения и церковь, которую освятили в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость».

Сейчас более полувека там находится Ярославский государственный университет.

Ярославский театр кукол в здании бывшего Дома призрения ближнего (северное крыло).

Второй рассказ посвящен богадельне Пастуховых — ярославской династии металлургов, известной огромными вкладами в благотворительность.

Богадельня Пастуховых открылась 23 апреля 1851 года по инициативе ярославского купца Александра Пастухова и его племянников Николая и Павла.

Учредитель богадельни Александр Пастухов хорошо знал о городских проблемах и даже дважды избирался городским головой Ярославля — должность не только почетная, но и ответственная. Часто именно городские головы жертвовали на благотворительность больше всего. Опыт благотворительной деятельности у Александра Пастухова был: вместе с другими купцами он строил здание Ольгинского приюта в Ярославле.

Семья купцов Пастуховых. Фото: «Яркипедия»

Дом будущей богадельни был очень выгодно расположен — на одной из центральных улиц города — Власьевской, которая затем стала улицей Свободы. Здание для своего времени было довольно внушительным.

Когда в 1864 году Александр Пастухов умер, его племянник, Николай Петрович Пастухов, не бросил ни одно из начинаний своего дяди — опекал богадельню, Ольгинский приют, комитет Попечительства слепых и многие другие общества.

Богадельня Пастуховых могла принять около 50 человек, и мужчин, и женщин. Десять мест в ней все время держали для нижних воинских чинов. В здании сейчас располагаются конторы, аптека, предприятия, и буквально в ноябре 2021 года оно было признано памятником местного значения.

Общий вид богадельни Пастуховых. 19001901 годы. Фото: pastvu.com

Третье здание — Леонтьевская богадельня, появившаяся в Ярославле на месте разобранной старой церкви, рядом с которой также работали школа, библиотека и огород.

Леонтьевская богадельня просуществовала на своем месте с 1795 года до революции. В конце XVIII века Ярославль получил статус столицы губернии, а его центр — план регулярной застройки, в соответствии с которым должны были появиться многочисленные административные здания. Оказалось, что на месте, которое занимала Леонтьевская церковь с богадельней, построят дом вице-губернатора. Тогда было принято решение Леонтьевскую церковь разобрать, а богадельню на время упразднить.

Церковь с тем же названием построили за городом, на Угличской дороге. Сейчас это Угличская улица, и находится она уже не на окраине, а близко к центральной части разросшегося города.

Сначала, в 1795 году, для Леонтьевской богадельни был построен деревянный дом, потом, в начале XIX века, — одноэтажное каменное здание, а в середине XIX века — новое двухэтажное. Строительство велось на народные средства. Здание сохранилось и до наших дней. В богадельне полное содержание получали мужчины и женщины, оставшиеся без средств к существованию и неспособные к труду.

Это тоже объект культурного наследия, как и многие здания Ярославля, но пока статус объекта — местный.

Леонтьевская общественная богадельня. Ярославль,

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В Москве в парке «Зарядье» 18 августа открылся V Фестиваль Русского географического общества. Делегация Ярославского областного отделения побывала на торжественной церемонии открытия.

В этом году в программе 11 дней мероприятия — изучение России от Камчатки до Калининграда, лекции и мастер-классы, знакомство с культурой и бытом народов России, а также с арктической природой и животными в дополненной реальности.

В основе Фестиваля РГО в этом году — слово-шифр «Г-Е-О-Г-Р-А-Ф-И-Я», где каждая буква обозначает что-либо. Например, инсталляция «Горы» позволит забраться на самые высокие вершины страны, «Город» виртуально перенесет в разные уголки России, а «Арктика», которую представляет буква «А», очень кстати в жару охладит своей ледяной 3D-инсталляцией.

В Фестивале примут участие более 50 регионов нашей страны, и поэтому снова одной из основных тем станет богатство культур народов России. Так, выступление фольклорных коллективов дополнят мастер-классы по народному творчеству, а якутская ураса у стен Кремля будет органично сочетаться с башкирской юртой. Великие русские путешественники оживут в голографической реальности, а познавательные фильмы покажут в формате 360° в VR-кинотеатре. Фестиваль призван вдохновить на собственное путешествие по России. В целом, главная его цель — доступно и увлекательно рассказать о России, открыть ее заново.

Отметим, мероприятия проходят на всей территории парка «Зарядье», включая уличные и внутренние пространства. Фестиваль продлится по 28 августа включительно.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

1 августа в Ярославском областном архиве Владимир Дмитриевич Овчинников представил свою книгу «Непобедимый праведный воин Федор Ушаков». В презентации книги приняли участие члены Ярославского областного отделения Русского географического общества. Книга представляет собой обновленное издание и содержит новые факты. От места рождения адмирала до его личных заслуг, о новаторстве в военном деле и тактических приемах.

В книге Овчинников рассказал о биографии великого флотоводца. К заслугам Овчинникова относят и открытие настоящего места рождения Ушакова, которое долгое время было неточным и вызывало споры в исторических кругах, — сельцо Бурнаково Романовского уезда — ныне Рыбинского района.

— Во всей литературе было записано, что родился он в Тамбовской губернии в деревне Алексеевка. Это и военная энциклопедия подтверждала, и вся остававшаяся литература. Мы написали запросы во все архивы, в том числе в архив ВМФ, ответ пришел следующий: «Сведениями не располагаем», но если он родился здесь, значит, должны быть какие-нибудь документы храма Богоявления «На Острову», — рассказал Владимир Дмитриевич, с тех пор он начал искать новые архивные данные.

Овчинникову удалось восстановить пробелы в биографии Федора Федоровича Ушакова и даже найти старые планы родного сельца адмирала.

Благодаря инициативе доктора исторических наук и при поддержке правительства отреставрировали храм Богоявления «На Острову», где крестили адмирала. Торжественное открытие храма пройдет 12 сентября.

Также Владимир Дмитриевич отметил, что в архиве ВМФ остался обширный фонд о поздних годах службы адмирала Федора Ушакова. Поздний период жизни военачальника требует тщательного исследования.

Наверное, каждый ярославец хотя бы раз слышал о существовании на территории области старинного села Вятское. Да и далеко не только ярославцы о нем знают — слава об этом населенном пункте давным-давно разлетелась по всей стране и даже вышла за ее границы. Оно и неудивительно — в 2015 году Вятское было признано первым членом «Ассоциации самых красивых деревень России».

У каждого, кто бывал в Вятском или хотя бы разглядывал фотографии с его видами, наверняка остался в памяти пейзаж с баньками на берегу маленькой речушки. Во многих путеводителях, рекламных буклетах, на сайтах и в блогах этот вид олицетворяет Вятское. Туристы часто ошибочно называют эту речку ручьем. Однако это река с богатой историей. Недавно она стала объектом пристального внимания со стороны Русского географического общества.

Жители села Вятское просят переименовать речку

Жители села Вятское просят переименовать речку

Предположительно, в какой-то момент в официальные источники закралось упущение: картографы почему-то назвали речку Ухтанкой. С тех пор она везде так и значится, в том числе и на дорожных знаках. Однако местные жители говорят по-другому — Ухтомка (с ударением на У).

Жители села Вятское просят переименовать речку

Жители села Вятское просят переименовать речку

О том, как возникла идея переименования, с «Яркубом» поделилась заместитель генерального директора по научной работе Музейного комплекса «Вятское» Нина Юрьевна Мальцева:

— Здесь прошли мое детство, юность, здесь вот уже 14-й год я работаю. Ни у кого из местных жителей не было никакого сомнения в том, как называется речка, которая делит село пополам. Иногда в прессе встречалось название «Ухтанка», воспринималось оно как досадное недоразумение, орфографическая ошибка. Но потом в центре села Вятское появился указатель с надписью «р. Ухтанка»... Тогда стало очевидно, что назрела необходимость выяснить, откуда взялось это название.

Если проанализировать данные карт местности разных лет, то станет понятно, что название «Ухтанка» закралось в них в поздние советские годы. Оно есть на современных картах, встречается в изданиях 1985 или 1990 годов. А на карте 2001 года, например, название речки и вовсе не указывается.

Жители села Вятское просят переименовать речку

Жители села Вятское просят переименовать речку

Карта 1985 года

Жители села Вятское просят переименовать речку

Жители села Вятское просят переименовать речку

Карта 1990 года

Зато на картах начала XIX века всплывает название «Ухтомь». Еще несколькими годами ранее на карте Даниловского уезда Ярославской губернии, выпущенной в 1798 году, река названа Ухтомкой. Если углубиться еще дальше и изучить карту, например, XVI века, то можно встретить еще одно наименование — «Вохтома».

Жители села Вятское просят переименовать речку

Жители села Вятское просят переименовать речку

Карта 1798 года

Жители села Вятское просят переименовать речку

Жители села Вятское просят переименовать речку

Карта 1816 года

Получается, исторических наименований три: Вохтома, Ухтомь и собственно Ухтомка. Вообще, гидроним «Ухтома» в России достаточно распространен. Этимология слова и история проживающих на берегах рек этносов говорят, что это фактически одно и то же наименование, слова одного рода и корня. Поэтому и возникла версия, что с появлением суффикса -н- в карты закралась ошибка.

— Мы провели предварительную исследовательскую работу и изучили документы, в том числе топографические карты, датированные периодом 1798-1816 гг., — пояснил «Яркубу» Председатель регионального отделения РГО Михаил Витальевич Ильин. — Название реки «Ухтанка» появляется на картах с 1985 года. Отмечу, что в доступных архивных документах отсутствует упоминание реки Ухтанка. Коренное население села Вятское использует в речи название Ухтомка. Это подтверждают результаты опроса, проведенного при участии Ярославского областного отделения Русского географического общества.

«Географические названия — это язык земли, это дошедшие до нас послания предков, требующие такого же бережного отношения, как извлеченные из недр земли древние предметы материальной культуры», — пишет об искажении топонимов А. В. Кузнецов в своем труде «Топонимы незатопленной части Костромской низменности».

Исследователь уверен: приоритетным в вопросе наименования географических объектов должно быть мнение местных жителей, передающих их из поколения в поколение. Точно так же считают и вятские краеведы.

— То, что название передается из поколения в поколение — это и есть явный критерий того, что оно правильное, — объясняет Нина Юрьевна. — И нам, ныне живущим, важно его сохранить. Нельзя вводить молодое поколение в заблуждение, поэтому должно быть только одно, единственно верное, наименование.

Жители села Вятское просят переименовать речку

Жители села Вятское просят переименовать речку

На недавнем празднике, посвященном Дню села, собрали более 60 подписей за переименование. По словам Нины Юрьевны, администрация сельского поселения также поддерживает инициативу. Каких-либо затратных процедур переименование реки не вызовет — по сути, необходимо будет лишь изготовить новые дорожные знаки.

— Мы обратились в Управление Росреестра по Ярославской области с просьбой вернуть реке Ухтанке историческое название — Ухтомка, — сообщил Михаил Витальевич Ильин. — Кроме того, мы планируем направить аналогичный пакет документов в адрес и. о. губернатора Ярославской области Михаила Яковлевича Евраева. Надеемся, это поможет в решении вопроса жителей села Вятское.

В Ярославской областной Думе отметили, что депутатам ранее не приходилось сталкиваться с процедурой изменения названий географических объектов в пределах внутренних вод региона. Более того, подобный случай является уникальным в новейшей истории Русского географического общества.

«Яркуб» будет следить за развитием событий.

Фото: «Яркуб», Наталия Абрамова, Сергей Гаврилов